Горная, лесная и приозерная глушь Лапландии давно манила меня в свои неведомые пустыни. Суровые и смелые промышленники Севера рассказывали мне о вечных льдах на вершинах гор этого края, о гранитных утесах, утопающих в небе, о величавых водопадах и гремучих порогах лапландских рек, и все это только пуще дразнило воображение. Что русские лопари не поют песен, не рассказывают сказок. И я не верил этому. Народ, родственный поэтическим финнам, живущий среди озер и вершин, мягкими очертаниями рисующихся на ясном фоне северного неба, не может не петь. Чуткий к прошлому лопарь не должен был забыть его. [4]

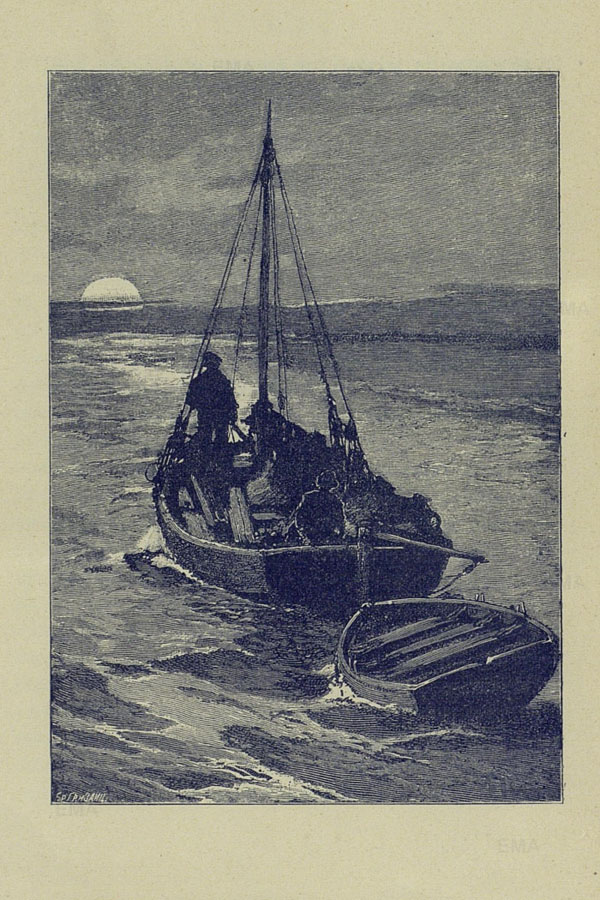

В Кольскую губу я попал, выдержав бурю в Ледовитом океане. Жалкий лопарский тройник чуть не размозжило непогодою. Его уже захлестывали громадный волны, шквал оторвал верхнюю обшивку. Гребцы растерялись и бросили весла, унесенные тотчас же водою. Я сел к рулю, смелый помор Романов, долго не думая, поставил парус. Быстрее птицы лодка то взвивалась на мощные валы, то обрушивалась в бездны, на дне, которых клокотала пена, Романов опытною рукою направлял шкот. Раза два мы черпнули воды. К счастью, спустя немного тройник швырнуло с налета в пологий береговой мыс. Оглушенные треском рассыпавшейся лодки, придавленные парусом, мы остались на голом выступе гранитной, исполосованной трещинами, скалы, без лодки, вымокшие насквозь, среди полнейшего безлюдья. Неприветливо встретила меня Лапландия. Голодные, измученные, мы побрели вперед, огибая бухты Кольского залива, и только под утро издали послышалась звонкая песня, прерываемая хриплыми голосами. В ближайшей губе оказалась лодка из Колы, плывшая на промысел. Рыболовы обсушили, накормили нас, с нами вернулись в Колу на веслах, оставив промысел и рискуя потерять попутный ветер. [5]

Кола на непривычного производит сильное впечатление. Губа расширяется. Вода покойно отражает высокие горы, со всех сторон стеснившие полярный городок. Сначала его и не замечаешь. Глаз видит только красивые вершины да голубое море. Потом уже выступают небольшой островок с церковкой и подножие горы Соловараки. Оно образуется порожистой рекою Колой, гремуче приветствующей вас из своего далека, и Туломским рукавом губы, широко синеющим в зеленых рамках пирамидальных гор. Вт. этом небольшом пространстве, рассыпаны по берегу гнилые рыбные сараи, скудные избы и среди пустошей убогие хижины, ютящиеся где-то далеко, сливаясь с сумерками мглистого вечера. На берегу килем вверх чернеет множество карбасов, несколько еще недостроенных шняк тут же подымают свои белые ребра. Крутая масса Соловараки, которою коляне хвастаются, как неаполитанцы своим Везувием, грузно висит над городом; с её вершины под вами весь Кольский залив, словно серебряная щель, соединяется с безграничным простором океана. Позади горы за горами да светлые черточки запропавших на горизонте озер. Река Кола извивается отсюда едва выступающей нитью... Но что[6] лучше этого морского воздуха, который отовсюду веет на вас, пропитанный запахом водорослей, живительный и всеисцеляющим! Климат Колы переменчив. В тихую летнюю погоду термометр показывает до 20° тепла, при северном и северо-восточном ветре падает до 5°. Зимою морозы редко выше 30°. С гор в это время поднимаются сильные вьюги, Колу заносите снегами, так что из под них не видать и кровель. Начиная с половины октября, зима продолжается до мая, когда вскрываются реки. С половины июня по сентябрь — лето. Весною и осенью Кола отрезана от всего живого. Море недоступно; бури делают невозможным передвижения по пустырям Лапландии. Месяца по три сидят горожане, отводя свою скуку смертную на незатейливых посиделках. Бывают, даже балы с гармонией вместо оркестра. Часто выходят припасы в лавках и коляне питаются только рыбою и хлебом. В мой приезд я не мог здесь найти ни мяса, ни чаю, ни сахару. Зимою еще лопари привозят сюда оленину. Доктора не было, школа помещалась в полуразрушенной избе. В городе не было ни одного портного и сапожника. Все заказывалось в цветущих городах Норвегии — Вардо и Вадсе. Иногда случалось [7] — выйдут чернила и нельзя написать ни одной строки. Книги все наперечет и зачитаны до лохмотьев... Особенность Колы, действительно бьющая в глаза, — это её женщины. Рослые, сильные, красивые, они по образу жизни, привычкам и деятельности не отличаются от мужчин. Колянка не только бьет акул, она правит кораблем не хуже помора, ходит на шкунах и в Норвегию, и в Архангельск... Нужно видеть ее во время шторма, бестрепетно командующую своим растерявшимся экипажем, на ловецком карбасе в бурю, управляющею рулем смелой и верною рукой, чтобы понять, какая высокая нравственная сила создает эту поразительную энергию, стойкость в борьбе с полярною природой. В поездку мою океаном из Войдо-Губы в Вардо-Хуз поднялась непогода. Несколько встреченных шкун, как тараканы, заползали в береговые щели отстаиваться от бури. Одно только судно дерзко резало расходившаяся волны океана и плыло вперёд, управляемое колянкой, женою колониста Ф... И сама она стояла у мачты, словно каменная, только громче бури звучала кругом её команда да концы платка, повязывавшего её голову, раскидывались по ветру во все стороны. Не так сделал что-то матрос — колянка подош[8]ла, поправила; кормщик потерялся — и его сменила. Даже пассажирка-колянка не уйдет в каюту во время непогоды. Она тут же с матросами делает одно дело. Есть колянки, превосходно знающие морское дело. Предания рассказывают о таких женщинах из этой среды, который во время оно хаживали и на Грумант, т. е. Шпицбергену и не на пароходах или хороших шкунах, а просто на ладьях. И таких в Коле не мало. Ни в чем колянка не отстает от мужа или брата. Зимою она также ходит на своеобразную охоту. Выкопав яму, она строит над нею шалаш, засыпает снегом его, оставляя небольшое отверстие для ружейного дула. На всю ночь она садится сюда и ждет зверя на приманку, которою служит какая-нибудь падаль. Сюда слетаются вороны, за ними крадутся лисицы. Одна колянка успела от трех волков отстояться, другая убила медведя в окрестных горах, да и притащила шкуру его в город. Рассказывают, что еще двадцать лет тому назад в Коле жила красивая молодка, удерживавшая лодку с берега в то время, как два сильных гребца силились выгрести ее подальше. Во время весеннего промысла, когда по океану еще ходят льды, когда стужа пронимает до костей, когда руки, лица рыболовов [9] покрываются льдом, а платье коробится от холода, — колянка лучше мужчин выносит это и песни их в тяжелое время мурманской страды так же задорны и веселы, как и в обычную пору промыслового приволья. Женщины здесь верны старому новогородскому костюму, сделана была когда-то только одна уступка духу времени, и то ради кринолинов. Но так как этого аксессуара женского костюма здесь нет, то изобретательные полярные модницы просто надевали под платье пропасть оленьих шкур. Поэтому в праздничные дни они были похожи издали на движущиеся вавилонские башни. Есть в Коле несколько пожилых женщин, до того усвоивших себе мужские привычки, что на работу они одевают даже мужское платье. Этих амазонок местные остряки называют “размужичьем”. Под старость колянки необычайно жиреют.. В эту пору своими размерами они могут привести вас в крайнее изумление. Жена одного богача кольского может только приподняться с места и сделать два-три шага, не более...

Кола живет удачными промыслами и торговлей с Лапландией, Норвегией и Архангельском. Коляне сумели сделать лопарей батраками и захватили наилучшие промысловые[10] угодья. В становищах Мурмана коляне проводят все лето. Губы и бухты, где они ловят рыбу, отличаются замечательною дикостью и красотою. Грузные и тяжелые массы гранита отвесно обрушиваются в гневно ревущее море. Издали незаметны узкие щели во внутренние заливы, куда волнение океана доходит только мелкою зыбью. На берегу жалкие избушки и амбары. Часто нет и тех, стоят лишь печи и кольские артели все лето проводят под открытым небом, равнодушно встречая и ведро и ненастье. Сотни судов бороздят воды, звонкие песни стоят над ними, и на всю эту кипучую промысловую жизнь молчаливо смотрят каменные великаны, ставшие на страже лопской земли противу вьюг и морозов дальнего полюса; группы крестов на скалах отмечают могилы погибших промышленников; по многочисленности их можно судит о суровости промысла. Правительство командирует туда врачей на лето. Они хорошо изучили Мурман; из их наблюдений видно, что тиф и цинга губят рыболовов десятками, иногда и сотнями. Тогда среди величавого полярного пейзажа разыгрываются неизбежные мрачные сцены. Вот, например, картина тифа: в становище уже появились больные. Если бы народ не уставал так [12 ] — паника была бы общая. Кто еще может — перемогается, ходит по жилью, лепится по скалам, плавает на промысел, да только через силу. Позеленевшие лица с черными подтеками, воспаленно-сверкающие глаза несчастных выдают их внутреннее состояние. Лесы и уды падают из рук и в изнеможении, наконец, опускаются больные на кучи лохмотьев, теряя память и напрасно призывая в глуши мурманского захолустья дорогих и милых людей... Напрасно! Придет смерть, и только она одна заглянет к ним в очи. Придет смерть, и только одна она станет у их изголовья. Ничей ласкающей голос не прозвучит над этим зараженным ложем, родимая рука не прильнет к пылающему лбу страдальца... И счастлив он, если в забытьи видит кругом не эти суровые, на работе окостеневшие лица, не эти черные стены убогой избы, а родное поле, пестреющее цветами скудной полярной флоры; если вместо бесшабашной песни ему слышатся в бреду знакомые ласковые голоса, веселые крики детей, их робкий хохот. И кажется ему, что в эти минуты прижимает он белесоватую головенку с веселыми глазками, что рука его мягко и ласково гладите баловника-сынишку. Другое дело цинга. Умирающему ей нет за[13]бытья; он живой труп между людьми; он знает, что ему нет спасенья, нет пощады. Его сторонятся, его обходят. Он опасен — в нем зараза. На его нару никто не придет. Будь место, все бы ушли от него, как от чумного. Его смерть без грез. В тифе воспоминая становятся действительностью, умирающий в галлюцинациях окружен любимою семьею. Здесь воспоминания делаются ужасом, мукою. На кого он оставляет семью, ничего не выдающую в своём далеком захолустье? Холодом обдает его. От тоски не хватает воздуха для груди; как помешанный, он выбегает вон, да разве и там спасение?.. Вот толпа. Только что слышались в ней смех и шутки; теперь она, онемев, шарахнулась от него в сторону. Люди рассыпались по избам, и он знает, что они ушли от него. Куда же уйти и ему, — уйти от себя? Бежит он в снега и скалы, уходит в каменные щели и, лежа на холодном граните, опять-таки слышит, сам слышит, как все у него внутри разлагается, как смерть медленно, но верно наносит ему удар за ударом. Является ломота в костях, развивается чувство необычайной слабости, колени гнутся, больной едва дышит, голова не работает, руки висят, как плети, хочется спать, а сон не приходите, и [14] это бодрствование еще усиливает ужас положения; наконец, лицо покрывается синевою, десны пухнут и становятся губчатыми, скоро опухают ноги, в сочленениях и вдоль спины чувствуется острая боль, конечности корчатся. Кровь часто идет из горла. Смерть уже видна, но, беспощадная, она ждет, словно палач, дошедший до сладострастия в убийстве. Мурман, Новая земля, Мезенское поморье, Шпицберген, Гренландия, Лабрадор усеяны могилами умерших такой страдальческою смертью... Под конец больной остается один. Днем в окно ему скупо светит солнце, кто-нибудь ночью из сострадания зажжет ему фитиль с ворванью. Только за дверями говор и смех, плеск моря в скалах, свист ветра, врывающегося в ущелье; оттуда доносится к нему песня, и как он должен слушать её! Так заживо схороненный внимает, как над его могилой ходят и говорят люди, как поет мимоидущая девушка, как плачут его жена и дети. Он рад бы крикнуть им, он делает последние усилия, но могила крепко держит его в своих оковах...