О саами

- Информация о материале

- Просмотров: 12386

Формально все саамы России в течение свыше 300 лет исповедовали христианскую веру. В каждом крупном селении имелась небольшая деревянная часовня с минимумом культовых предметов, как иконы, аналой, кадило, евангелие, крест, сосуд и т.д. В каждом жилище можно было видеть иконы, медные складни старообрядческого типа, лампадки и крещенскую воду. Христианскими обрядами сопровождалось рождение ребенка, вступление в брак и похороны. И тем не менее, даже в миссионерской и казенной церковной литературе неоднократно встречаются указания на чисто внешнее значение христианского культа у саамов. Ни первоначальные "просветители" их - Трифон и Федорит, ни позднее - монахи Печенгского или других монастырей, не смогли заставить саамов проникнуться христианским пиетизмом и нетерпимостью. Христианство не вытеснило у саамов их древнейших религиозных воззрений; оно было воспринято внешне как одно из средств магического воздействия на природу. Например, кильдинские саамы с большой охотой служили молебен на тонях с помощью попа и "святили" воду перед началом лова, часто было - от этого вынуждены отказываться, не сторговавшись в цене. Освященной водой кропили больных оленей, церковными свечами прижигали больное место, медный складень прикладывали к опухоли и т.д.

Что же касается священников и монахов Печенгского монастыря, то пример их христианского "благочестия" скорей отталкивал саамов от христианства, нежели располагал к нему. Восстановленный в 1883 году как филиал Соловецкого Печенгский монастырь захватил саамские рыболовные угодья и оленьи пастбища и завладел богатыми морошкой и гагачьим пухом Айновыми островами. Присылаемые священники, по словам саамов, жалование получали маленькое, пьянствовали и вымогали мясо и рыбу. Таковы обстоятельства, благодаря которым под внешним покровом христианства у саамов России сохранились пережитки древнейших их религий.

Для самобытной религии саамов характерны три ее признака: магия, фетишизм, анимизм. Правда, перечисленные элементы являются основными для любой религии; смысл подчеркивания их в верованиях саамов в том, что здесь они не усложнены мифологией, не прикрыты философией, а выступают во всей первобытной простоте. Еще в XVI-XVII веках слава о могущественных лапландских чародеях была далеко известно за пределами Лапландии. Чары саамских колдунов пугали викингов, занимали воображение неспокойных за свою судьбу государей и восхищали путешественников.

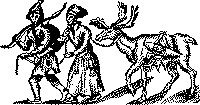

Но и в пределах самой Лапландии славой наиболее могущественных чародеев пользовались саамы Кольского полуострова. Саамский фольклор и предания населения, насыщены образами множества колдунов. В каждом крупном селении еще недавно могли указать на 5-7 человек обоего пола, умеющих колдовать. Саамские колдуны, по данным фольклора, обычные люди, живущие такими же интересами, как и все остальные. Они не молятся, не кланяются каким-либо существам или духам, не изнуряют себя постом, имеют жен, детей - словом, внешне ничем не выделяются из окружающей среды. Они именно "умеют колдовать" также, как умеют хорошо стрелять, ловить рыбу или изготовлять прочную кережу. Колдовство их не удивляет остальных, так как колдовать способен каждый, если его по дружбе этому научат или хитростью выведает приемы. Большинство известных колдовских приемов основано на понятии о симпатическом сродстве явлений. В период, предшествовавший приручению дикого оленя, важнейшим орудием охотничьей магии являлись рога диких оленей или "чуэрвь-гарты". Знающие об этом способе колдовства "вольнодумцы" рассказывали о нем, лишь хорошо узнав собеседника и с таким видом, как будто разглашают тайну, за которую могут некоторым образом пострадать.

Облюбовав себе место в районе охотничьих владений селения, охотник сносил сюда рога убитых им оленей и ставил в два параллельных ряда так, как рога должны были стоять у бегущих один за другим оленей. Обычай забрасывать рога на крыши домов, прибивать к фасаду жилища также находится в несомненной связи с сакральными свойствами рогов. Возможно, что почтительное отношение к рогам оленя и понятие о полезных свойствах рогов означает интимные отношения к предку - тотему, заботу о нем и через это - утилизацию в своих интересах его потенциальной силы. По рассказам ижемцев, ловивших рыбу в Порозеро (Поръяврь - жертвенное озеро, от глагола "порр" - кушать), они видели там множество жертвенных рогов оленей, украшенных нитками бисера и кусочками цветного сукна. Это же подтверждают семиостровские саамы, на территории которых находится Порозеро. В каждом селении у наиболее добычливых охотников были свои чуэрвь-гарты, которые не только способствовали охотничьим успехам, но и выручали население при нападении врагов. Достаточно было сааму, даже не называемому колдуном, а просто "умеющему владеть чуэрвь-гартом" пошевелить рога оленей, - как поднималась страшная буря на озере и топила врагов. Унесенная тестем лобная кость с рогом из чуэрьвь-гарта зятя, влекла за собой перемещение стад диких оленей вслед за костью. Старуха трясет штанами - поднимается метель и губит врагов. Покорный человеческому слову невод собирается в карбас или, наоборот, раскидывается и тянет тоню. По форме облаков или кипению мыла в котле узнается будущее. Приход гостя во время закладки рыбы в котел предвещает удачу в лове; выход человека из жилища, когда вынимается из котла рыба, влечет за собой выход рыбы из ловушки и т.п. Неосторожное движение может спугнуть дичь или рыбу и повести к ее исчезновению, это естественно. Но неосторожный оклик или толчок может испугать на чем-то сосредоточившегося человека, -это также естественно. Но и такое воображаемое явление, как превращение человека в камень от испуга, не вызывает особенного недоумения. Примитивная психология по возможности упрощает ответы на сложные вопросы об окружающих явлениях. Следует подчеркнуть, что охарактеризованные элементы магии, составляя существенную часть древнейшей религии саамов, не находятся в связи с верой в сверхъестественное существо или существа; они столь же обычны или необычны, как вся окружающая человека неразгаданная природа.

Наряду с магией воображение древних саамов привлекают к себе сейды-фетиши. Ещё и до сих пор в любом селении укажут на два-три камня, считавшиеся сейдами. Иногда указывают, как на сейд, на гору, хотя сейдом, вероятно была не гора, а камень на ней. Сейды как вещественное выражение древнейших верований саамов распространены были в равной мере как среди саамов России, так и зарубежных. Сейд обычно являлся объектом почитания всего селения и, по-видимому, был связан с почитанием предков-родоначальников. Самое слово "сейд" этимологически увязывается с обозначением селения, может быть, рода - "сийт". Обстоятельства окаменения - испуг от неожиданного окрика, гнев на родственников или единственный выход при преследовании врагов. Окаменение как следствие волшебных чар более сильных колдунов встречается реже в преданиях. Есть основания полагать, что распространение сейдов имело от распространения охотничьих и рыболовных угодий. Есть упоминания, что с возникновением оленеводства благодетельное влияние сейдов распространено также и на стада прирученных оленей. Указываемые ныне сейды расположены вблизи рыболовных и охотничьих угодий саамов.

Первоначально сейды были родовыми фетишами. По мере дробления родовых угодий, сейды превращались в семейные фетиши. Сейд, в отличие от вещественных объектов магии, является объектом поклонения и почитания. Прежде всего человек считается с интересами сейда. Сейд не только требует уважения к себе, но и соблюдения известных правил в районе своего влияния, в особенности же поблизости, на виду. Соблюдение тишины, безусловное воздержание от ругани и даже шуток - повсеместно распространенные правила. Сейд кроме того любит подарки и пищу, любимую саамами. Взамен оказываемого внимания он загоняет в сети рыбу, помогает на охоте и выпасе оленей. За невнимание, насмешки и грубость сейд жестоко наказывает виновных не только лишением промыслов, но также и болезнями и даже смертью.

В 4 километрах от озера Чудзьявр находится озеро Аккяврь или Бабозеро, от слова "акка" - бабушка. На высоком скалистом берегу озера, среди обломков разрушенной временем горной вершины одиноко стоит сиенитовый камень, издали напоминающий старуху, сгорбившуюся в сидячем положении. Камень этот, по словам саамов, в глубокой древности считался за окаменевшую женщину и является объектом поклонения. От камня-"бабушки" получило свое название и озеро. К камню, как это можно установить из рассказов саамов, приходили древние охотники и рыболовы, приносили для наговоров стрелы и пули, а в последствии - деньги в жертву "бабушке", рога дикарей, ножные кости с мозгом (саамское лакомство) и т.п. По-видимому, "бабушка" и ее наговоры считались покровительствующими при охоте и на рыбной ловле, а, может быть, и при торговле, коль скоро к священному камню приносили и деньги. Передают, что возле камня-"бабушки" предписывалось соблюдать полную тишину при рыбной ловле на озере.

Легенда о происхождении этого камня записана весной 1937 года: "Жена с мужем заспорила, на своем встала, уступить не хотела. Он хотел ударить, она схватила дочку и побежала, побежала, побежала. Хотела попадать на Воронье, к отцу, отдыхать села на горе и окаменела".

Третьим элементом верований саамов является одухотворение сил природы - солнца, луны, облаков, грома, северного сияния и т.д. Отражение анимистических представлений о природе мы находим также в фольклоре саамов России и некоторых материальных атрибутах как олицетворение, по-видимому, изображения солнца, кольцеобразные подвески на поясах и предпочтение белого, солнечного цвета в оленях.

Жертвоприношения устраивались с целью увеличить стада оленей, для увеличения благосостояния всех саамов и общего здоровья. Жертвоприношения продолжались иногда более двух недель, причем ежедневно убивали одного - двух животных.

Сакрально-интимное отношение саамов к оленю, использование его в качестве жертвенного животного Луот-хозик - матери-хозяйки, понятие о магической силе рогов и использование их в качестве оберегов и орудий колдовства широко распространены у народов, занимающихся оленеводством.

К числу мужских духов-хозяев должен быть отнесен медведь, культ которого, весьма вероятно, уживался с понятием о духах-хозяйках. Саамы неохотно его называли своим именем (тал), предпочитая называть дедушкой, стариком, мохнатым и другими именами.

Солнце, луна, облака, гром, северное сияние, по-видимому, представлялись существами аморфными и их изображения у саамов России несомненно были так же условны, как условны изображения скандинавских саамов, наблюдаемые на шаманских бубнах. Кроме отмеченных, аморфными также были духи болезни, олицетворявшиеся иногда с формой пораженной части организма. Вообще же дух болезни является производным от колдовской силы лица, наславшего болезнь сглазом или наговором.

Кроме зооморфных и аморфных духов среди саамов была распространена вера в существование различных антропоморфных демонов, ведущих невидимую жизнь и относительно нейтральных, т.е. редко оказывающих влияние на жизнь людей.

Существует понятие о трех типах демонов, а именно: чаклингах, чангах и куштнатэмолмынч.

Чаклинги - голые, маленькие человечки, не более двух четвертей ростом. Живут в трещинах скал и в кочках. Рассмотреть среди болотных кочек вежу чаклингов очень трудно и поэтому редким людям удавалось их видеть. Чаклинги небогаты, так как по отношению к бедным и грязно живущим саамам, имеющим плохую одежду, нередко применяется выражение "чаклингпирас", т.е. семья чаклингов.

Кроме чаклингов, саамы верили в особый невидимый мир, пасущих свои стада вокруг них (куштнатэмолмынч). В стадах этих белые и черные олени. Счастливый человек, которому покажется олень из такого стада, должен идти, не мигая, прямо на оленя и бросить чивастегу на рога. После этого все стадо станет явным.

О чангах упоминания связаны с блужданиями по лесу в поисках дороги к дому или поломкой саней. Из этого можно заключить, что их функции соответствуют лешему в поверьях русских крестьян.

В связи с магией и анимизмом среди саамов были широко распространены понятия об антропоморфизме и зооморфизме или возможности перевоплощения людей в животных. Стремясь избежать голода старик превращается в медведя и проводит зиму в берлоге; колдуны и колдуньи в ряде случаев оборачиваются в оленей, в собак, волков и даже рыб. От перевоплотившихся людей родятся соответствующие дети: олени, собаки, лягушки, которые, однако, иногда могут принимать человеческий образ.

В древнейших верованиях саамов заслуживает быть отмеченным следующее обстоятельство: несмотря на многообразие всюду воображаемых духов и различных сверхъестественных сип, отношение их к саамам скорее благожелательное, нежели враждебное. В худшем случае - безразлично. Почти во всех элементах верований сквозит превосходство человека над окружающим его миром духов.

Из многочисленных примеров, связанных с очистительным значением ольхового дерева, можно заключить, что оно считалось священным. В сказке об умершем колдуне, приводимой Харузиным, саам спасается от преследователя покойника тем, что, вырубив ольховый кол, проводит им черту, которую не может переступить колдун. Не менее многочисленны примеры применения в качестве очистительного средства золы от костра или очага. Понятие о священных свойствах золы, по-видимому, находится в связи с некогда бытовавшим культом очага.

Наиболее распространенными оберегами являлись рога диких оленей и щучьи зубы. Ничем иным, как оберегом, являются также когти медведей, носимые мужчинами на поясах, и лосиные зубы, привязываемые к колыбели младенцев.

Из амулетов известен лишь "камень счастья" или "живой камень" (ерпе четьке). "Камень" представляет собой окаменевший плоский орех, величиной не более медного пятака. Будучи опущен в стакан с водой, он не тонет, разбухает, впитывает в себя воду и это дало повод считать его "живым". Находка такого "камня" в земле или на берегу моря в размывах, по понятиям саамов, приносит счастье, как и дальнейшее обладание им.

По мере административного воздействия служителей христианского культа и общего развития культуры родовых колдунов и колдуней заменяет один сильнейший колдун селения - нойда, функции которого напоминают функции обычного шамана народов Севера. Нойда лечит больных, изгоняя болезни, руководит жертвоприношениями, общается с духами и предрекает будущее. В отличие от прежних колдунов нойда силен не умением колдовать, а умением вступать в связь с духами и реализовать на благо или во вред людям силы.

- Информация о материале

- Просмотров: 16971

Саамский фольклор концентрирует в себе элементы истории, хозяйственных понятий, религиозно-обрядовые традиции, юридические и моральные нормы и различные формы общественных увеселений.

Основными типами фольклорных явлений у саамов России следует считать: сказочный эпос, песни, обрядовый фольклор. Но так как фольклор обрядовый почти в равной мере проявляется и в эпической, и в песенной форме, то наложение фольклорных жанров может быть исчерпано двумя видами: сказки и песни.

Никаких особенных правил или запретов, связанных с рассказыванием сказок, у саамов не существовало. Рассказывать сказки, также как и слушать их, могут в одинаковой степени мужчины и женщины, хотя в обоих случаях роль мужчины более активна.

По содержанию саамские сказки можно классифицировать на следующие разделы:

1) героические сказания (богатырский эпос);

2) сказания и сказки мифологические;

3) сказки и повести бытовые ( бывальщины);

4) русские сказки (разного содержания).

Позднейшие сказители, по-видимому, выбрасывали ставшие для них непонятными места в преданиях, заменяя понятиями, им близкими; таким образом, несомненно, многое из богатого саамского эпоса безвозвратно утеряно. Это, однако, не уменьшает ценности записанных отрывков из некогда, может быть, длинных сказаний, которые до сих пор передают саамы. Говорят, что у саамов раньше были такие рассказчики, которые несколько дней подряд могли рассказывать про старую жизнь, подразумевая под этим героические предания о нашествии врагов. Ряд сказаний повествует о героической роли саамских женщин в борьбе за независимость своего народа. Враги в саамских сагах называются по-разному, с совершенно одинаковым понятием "шиши", "чудь", "юльквик" и др., что означает шайки вооруженных людей.

Из сказаний вытекает, что враги саамов не знают климатических и географических условий Лапландии и потому беспомощны; чаще всего они поэтому становятся жертвами сообразительности саамских героев. Они жестоки, жадны до наживы и похищают саамских женщин. Большинство вражеских предводителей, так же как и саамских, не только богатыри, но и сильные колдуны. Следовательно, саамы, имея дело со своими родовыми старейшинами или предводителями во время военных столкновений с соседями, одновременно функции своего родового вождя-чародея переносят на врагов.

Собственно мифологии, т.е. более или менее связанного цикла религиозно-космогонических сказаний у саамов нет. Тем не менее ряд повествовательно-сказочных сюжетов носит, хотя и отрывочный, но мифологический характер.

Несомненно, что мифологический эпос саамов, так же как и героический, был в древности более широк, живой фольклор и записи сохранили лишь часть разнообразных сказочных сюжетов. Почти вовсе, например, утрачены мифические сюжеты, связанные с почитанием и олицетворением солнца и других сил природы, хотя еще писатели XVII века отмечали существование пережитков солнечного культа. В весьма скромных и редких обрывках сохранился также обрядовый фольклор.

Сказочные мифические сюжеты могут быть разделены на две группы:

1) предания о сейдах, об окаменевших людях, колдунах;

2) сказки, связанные с антропозооморфизмом, т.е. с чудесным превращением человека в животных и наоборот.

Каждый из сюжетов, так же как и сюжеты героических сказаний, встречаются во множестве вариантов.

Особенность бытовых саамских сказок-повествований заключается почти в полном отсутствии элементов легендарного. Как правило, темой сюжета служит некое реальное событие, и не весьма отдаленное от наших дней. Темой повествований служат переезды оленей с одного места на другое, жадность попов, перипетии, связанные с посылкой ходоков к царю, призыв на военную службу и т.д. Некоторое количество сказок - повествований носит семейно-хроникальный или морализирующий характер.

Саамские сказки, рассматриваемые в сравнении со сказочными сюжетами родственных по культуре народов - ненцев и хантов, являют нам ряд весьма интересных отличительных особенностей:

1) хотя обладание прирученными оленями является признаком материального благосостояния, вовсе нет упоминаний о многочисленных, в несколько тысяч голов, стадах; наряду с этим всюду отмечается преобладающее значение охоты и рыболовства;

2) в сказках отсутствует момент противопоставления бедных богатых и родов или отдельных глав семейства;

3) вовсе отсутствует момент вражды по тем или иным причинам между родами;

4) вовсе нет сказок - преданий о походах и о нападениях на роды своего или чужого племени;

5) в сказках саамов вообще нет никаких упоминаний о каких-либо соседях и постоянном, мирном и военном общении с ними;

6) саамы ни в целом родами или селениями, ни их богатыри никогда не являются стороной, начинающей военные действия;

7) женщина у саамов при нападении неприятеля не остается пассивной, а по мере сил борется с врагом.

Сколько известно, у саамов России, так же как и у скандинавских, не существовало своих музыкальных инструментов; музыкальные эмоции они выражали посредством пения. По-видимому, этим, т.е. отсутствием музыкальных инструментов, подчиняющих пение звуковым закономерностям инструмента, объясняется отсутствие песен с определенным мотивом. Самой характерной чертой саамского песенного искусства следует считать еще и до сих пор сохранившуюся песню - импровизацию.

Саамские песни лишены художественных образов. Они представляют импровизацию с совершенно конкретным содержанием. Во всех случаях импровизации у саамов песне предшествует известное явление, заставляющее обратить на себя особенное внимание, затем - творческий процесс создания песни и лишь после этого исполнение.

Исполняются песни также отнюдь не любым произвольным стилем, а придерживаясь того или иного свойственного саамам и эстетически признанного мотива. Даже обладая посредственным слухом, можно уловить в саамских песнях множество мотивов. Вибрация звуков столь многообразна и необычайно звучна, что уловить их и запомнить мотив музыкально-неискушенному слушателю трудно.

Изучавший саамскую музыку В.Ю. Визе, в 1911году писал: "Я позволю себе сказать несколько слов о своеобразной манере пения лопарей. Прежде всего в пении лопарей обращает на себя внимание непомерная вибрация, которой они поют каждую ноту. Эта вибрация настолько сильна, что иногда бывает трудно уловить определенный тон: звук все время как бы качается вверх и вниз, задевая соседние полутоны.

Вторым характерным свойством лопарского пения является постоянная смена грудных звуков с горловыми; получается впечатление, как будто поющий лопарь все время срывается. Когда лопарь начинает петь, он вначале поет без слов, употребляя на каждом звуке все один и тот же слог "лы-лы-лы". Затем, постепенно он начинает вводить в песнь слова, время от времени вставляя снова это "лы-лы-лы". На вопрос, что это "лы-лы-лы" означает, певец отвечает, что "ничего не значит, а поется для того, чтобы разойтись".

С хоровым пением лопари совершенно незнакомы. У них встречается исключительно сольное пение.

Подобно ряду других идеологических проявлений, саамские песни весьма архаичны по своей форме и содержанию. Они уводят нас в истоки человеческой песни вообще, когда пение, наряду с функциями увеселения и выражения половой силы, играло религиозно-магическую и хозяйственно - организующую роль.

По содержанию песни весьма просты и выходят за пределы семейно-хроникального и иного порядка, исключая религиозно-обрядовое пение. Песен исторического или легендарно-мифологического характера у саамов не существовало. Обычно распеваемые песни связаны с охотой, оленеводством, сватовством и женитьбой, поездкой в гости и т.п.

Русская музыка (гармоника и балалайка) и песни, по словам стариков, стали распространяться давно и "не на нашей памяти". Воспринимаемые русские песни, по-видимому, никакой трансформации не подвергались, пели на русском языке и на воспринятый мотив.

Профессиональных сказителей и певцов у саамов не было. Неизвестно, чтобы у саамов когда-либо существовали иные формы проявления фольклора, кроме рассказа или песни в кругу семьи, ближайших родственников или сотоварищей по промыслу. Исключение представляют обрядовый фольклор и обрядовые церемонии, связанные с жертвоприношением оленей и с культом медведя.

- Информация о материале

- Просмотров: 10238

Находясь с древнейших времен в торговых, культурных и военных связях с русскими и скандинавами, саамы рано познакомились с европейской цивилизацией и вместе с принятием христианства усваивали черты социальных установлений соседей, утрачивая самобытные общественные отношения.

У саамов нет слова род. Для обозначения своего рода или родни вообще пользуются русским термином, который в произношении саамов звучит "рот", "роот", "руст", "родовой", "ротныкам" или "досельный". По-видимому, при детальном обозначении различных степеней кровного и свойственного родства в сводном термине обозначения родовых отношений не было необходимости.

В исторической литературе или государственных актах родовых имен саамов не встречается. Как правило, все саамы, попадавшие в пределы писанной истории, оказываются крещеными и получают при крещении русские имена. Однако в саамском фольклоре встречаются дохристианские, возможно, родовые наименования. Убегающий от врагов старик называется нял-песец; убивающий врагов богатырь называется кйинч от глагола "кий" - следовать, женщины называются "рехпь" - куропатка. Родовые имущественные знаки - тамги имеют особые обозначения, как "вороний глаз", "птичий клюв" и т.д. Возможно, что название тамог является производным от обозначения рода.

О существовании у саамов выдающихся богатырей, предводительствующих ими во время нападения врагов, мы также узнаем из саамского фольклора. Обычно это лучшие охотники, необычайно сильные физически и в совершенстве владеющие приемами колдовства, как Лейн, ловозерские братья - богатыри, старик Макар. При женитьбе жену предпочтительно старались даже в близкое к нам время взять в другом селении, что, по-видимому, соответствовало раньше и другому роду. В случае неудачного замужества жена возвращается в род отца, уводя с собой принадлежавших ей оленей.

В каждом селении, называемом сийт, имелось родовое божество, покровительствующее всему селению - сейд. Из материалов писцовых книг и различных договорных грамот саамов XVI-XVII веков видно, что дела сийта решались общим собранием из глав семейств. В случае отсутствия главы семьи его мог заменить старший сын. Собрание выбирало старосту, но последнее, несомненно, было вызвано к жизни волею русских властей. Собрание соблюдало территориальные интересы сийта, регулируя отношения с другими сийтами, пользование охотничьими и рыболовными угодьями, давало согласие на поселение в пределах территории сийта чужих людей и несло круговую ответственность за податные сборы.

Одним из доказательств некогда бывшего у саамов родового устройства являются тамги - родовые знаки. До недавнего времени каждый глава семьи имел свое так называемое "клеймо", т.е. знак, которым он удостоверял свои полномочия и накладывал на принадлежащее ему имущество. Широкое распространение тамг у бесписьменных народов и их древность, в том числе у саамов, общеизвестны. Внешние формы этих знаков многообразны и могут быть уподоблены множеству предметов.

Несомненно, что первоначальной основой тамог было воспроизведение реальных предметов и явлений. В процессе развития изображения упрощались, приобретая условный стиль.

Первоначально знаки ставились на предметах родовой собственности. По мере распадения родов на отдельные семьи начинает дробиться тамга, но сохраняя длительное время родовую основу. Практически клеймо изменялось по мере дробления семьи. Выделяя сына, отец давал ему свое клеймо, добавляя обычно, но иногда и отнимая, какую-либо деталь. Клеймо отца, как и дом, наследовал младший сын.

Коллективное производство наиболее заметно нашло выражение в охотничьем промысле саамов. Сюда относится ранее охарактеризованная охота на диких оленей при помощи загонов (ангасы) и преследовании по насту; охота на медведя, лося, бобра и волка. Представляя шкуры высокого менового значения, бобры до своего окончательного истребления (первая половина XIX века) продолжали оставаться предметом коллективной охоты и места бобровой охоты являлись заповедником, где могли охотиться лишь сообща или с условием дележа между всем мужским населением сийта. До последнего времени облавы на главного врага стад - волка - устраивались коллективно всем селением. Коллективно же по осени собирали стада и разбивали затем на куски в целях удобства зимней пастьбы. Продукты охотничьего промысла считались общей собственностью и распределялись равномерно между всеми жителями сийта.

У лопарей есть и другие интересные правила, касающиеся ловли и охоты: если один охотник ранит дикого оленя или какую-нибудь другую крупную дичь, а другой убьет, то они делят добычу поровну. Было также принято, что пришедший после того, как животное было убито, имел право на долю добычи, хотя сам не принимал участия в охоте.

Писатели XVI, XVII и даже XIX веков сообщают немало сведений о сильно развитом у саамов чувстве взаимопомощи, простоте и гостеприимстве. Оно и понятно: капиталистические отношения начинают разъедать саамскую общину особенно сильно со второй половины XIX века; до этого же пережитки первобытнообщинных отношений держались на кровно-родственной основе; окружающие саамов сборщики дани, чиновники и даже попы не могли оказать столь решающего влияния в уничтожении первобытнообщинных пережитков, как окружение капитализма, просачивавшееся внутрь общины и способствовавшее развитию внутриклассового неравенства.

В своих этнографических заметках о саамах А. Кастрен так определяет характер русских саамов: "По характеру все лопари сходны друг с другом. Характер у них похож на ручей, воды которого текут тихо и медленно, так что движение их едва уловимо. Встретит ли ручей большую преграду, он отклонится в сторону, но под конец все же достигает своей цели. Таков и характер лопарей: спокойный, мирный, уклончивый; мир его любимое слово, о мире первый у него вопрос, мир для него и прощальное слово, мир для него все. Есть предание, что в Лапландии все по своей наружности обнажено, жалко, бедно, но внутри таится много золота. Едва ли есть сокровища лучше того мирного покоя, которым обладает лопарь".

В истории саамов вовсе не встречается указаний на то, что у них когда-либо существовали, как особая общественная категория, военные организаторы или воины. У них не было рабства, не было феодальных отношений и даже сомнительно, чтобы родовые их организации достигали союза племен. Своеобразные условия севера и низкий уровень производительных сил, исключали развитие семейной общины (большой семьи), хотя община территориальная просуществовала вплоть до 1917 года.

Сохранению территориальной общины содействовала круговая порука, вводимая среди саамов на выплату дани, позднее - податей. Особенностью территориальной общины было: наряду с признанием общественной собственностью водных, лесных и луговых угодий, право собственности и продажи своего надела или пая в общественном участке, известно еще в XVI-XVII веках. Правительству такой порядок общественной организации гарантировал податную исправность, купцу и промышленнику - возможность приобретения отдельных участков общественных угодий путем договора с обществом.

В административном отношении, после секуляризации церковных имуществ, все саамы считались государственными крестьянами и подчинялись чиновнику по крестьянским делам Кольского уезда. В пределах волости каждое крупное селение составляло общество с выборным старостой. Однако все важнейшие дела, затрагивающие интересы селения, решались сходом (суйм). В последние перед революцией 1917 года годы к участию в решении мирских дел, наравне с мужчинами, допускались и женщины-домохозяйки, если не было мужчин. Наибольшим влиянием на сходах пользовались, по понятным причинам, зажиточные жители селений. За нарушение обычаев сход приговаривал виновного к штрафу, отработке, реже - к порке розгами. Наиболее тяжелым наказанием, практиковавшимся в старину за убийство, поджог или крупную кражу имущества, по словам стариков, было протаскивание в прорубь подо льдом; расстояние, через которое протаскивали наказуемого подо льдом, определялось в зависимости от тяжести преступления. Не менее тяжелым наказанием для неуживчивых людей, драчливых или нечистых на руку, было изгнание их из родного селения. Упоминается о наказании за похищение из амбара оленьего мяса в количестве двух туш, которое было применено в 1913 году к сааму в Ловозерском селении: к его лбу привязали оленьи рога, на шею надели колоколец и веревку и за ее конец водили по селению, как вора, насмехаясь над ним. Обычно при разоблачении лица, совершившего кражу оленей, раньше ограничивались штрафом и возмещением стоимости.

Оригинальным в браке саамов во второй половине ХIХ века было: церемониальный выкуп за невесту, свадебные пиршества и увод невесты в семью жениха. Наряду с этим наблюдались пережитки более ранних брачных отношений, как уход жениха в дом невесты и отработка женихом за жену в доме тестя в течении года. При однообразной и традиционной жизни саамов момент женитьбы являлся одним из самых значительных и поэтому к нему готовятся как родители, так и юноши и девушки задолго до момента брака. Жених ищет невесту, которая была бы красива, здорова, хорошо справлялась с рукоделием и богата. От жениха требуются те же качества, что и от невесты, чтобы он был и красив и здоров и богат и умел пасти оленей, ловить рыбу, охотиться, делать сани, шить сбрую и т.д. Главное богатство жениха и невесты заключалось в принадлежащих им оленях и одежде.

При рождении ребенка, если это первенец - мальчик, ему дарится вельшалт, т.е. олень на первенца. Когда у ребенка прорежется зуб, то, независимо от пола, родственник, первым обнаруживший зуб, дарит ребенку на зубок оленью самку, называемую "паньалт", т.е. зубная важенка. Приплод от этих оленей помечается особой меткой и идет с сыновьями при разделе, с девушкой - при выходе ее замуж. Обычай этот был распространен у саамов России повсеместно, так же как у скандинавских.

Большинство браков устраивалось в результате взаимной симпатии молодоженов.

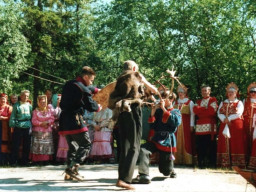

Немирович-Данченко сообщает, что сваты называют жениха охотником, отца невесты - старым медведем, старым оленем, которого просят отдать молодому оленю важенку или медведицу. После свадьбы невесту одевают, она брыкается и бьется, прыгает и бегает из угла в угол. Ее, как дикого оленя, привязывают к столбу и мужчины замахиваются на нее ружьями. Подходит жених и подает ей хлеб, она начинает ласкаться к нему. Вообще повторяется церемония усмирения дикого оленя. Как только невеста сделается ручной, ее хватают, закутывают в платок и меха, бросают в кережку, привязывают веревками, чтобы она не убежала. Сам жених садится в другую кережку и версту или две эти сани едут рядом, причем оленя ведут "богатыри" за хигны. Отъехав от погоста, райда стремглав кидается вперед; стрельба из ружей, крики, угрозы звучат в воздухе, знаменуя бегство и погоню, увоз невесты, существовавший некогда на всем севере. Таким образом бешено влетает поезд в родной поселок, выстрелы учащаются, "богатыри", делая вид, что они ранены, воют, жених опять хватает невесту за шиворот, как законную добычу. Но как только молодые переступили порог своей тупы - все разом изменяется. Жених отвешивает невесте низкий поклон. "Богатыри" кланяются ей и ласкают ее, а мать и отец объявляют ее полной хозяйкой дома и передают ей бразды правления своей семьи. Восемь дней невеста остается закрытая платками и мехами. Всякий, желающий посмотреть на нее, платит за это деньги. Церковный брак считался уже второстепенным обрядом. Его совершают через 2-3, иногда 5-6 месяцев, когда приедет священник".

Чем-либо выдающиеся свадебные события вызывают множество толков, и о них даже слагают песни.

В свадебном обряде саамов особенно выделяется стремление замаскировать истинный смысл происходящих событий и кого-то обмануть. Жених и его близкие называются охотниками или купцами, невеста - уточкой, медведицей или важенкой, отец невесты - медведем, добрым молодцем, оленем.

Родители невесты ждут жениха и его родню, они заранее знают, что они получат, но жениха не пускают, его выкуп принимают как бы вынужденно и не называя вещи своими именами. Соколиный коготь схватывает, наконец, гусиные лапки. Невеста вырывается, плачет, ей закрывают глаза, увозя из селения, привязывают или держат за ноги в повозке. Словом, от начала и до конца свадьбы все действия и обозначения направлены к тому, чтобы скрыть свои желания и все, что происходит. По-видимому в свадебной инсценировке саамов просматривается стремление показать духам - предкам, что увод невесты в род мужа не имеет места, и родовые традиции жесткого рода не нарушены. Свадебный обряд саамов является отражением некогда господствовавших понятий о правомерности только тех браков, в результате которых не женщина, а мужчина переселяется в род жены.

Общественно-правовое состояние саамской женщины было относительно благоприятным. Прежде всего не было исторических предпосылок к принижению женщины. Саамы не знали наступательных войн, не обогащались за счет побежденных и не имели рабов и рабынь. С другой стороны, женщины почти наравне с мужчинами принимали участие в важнейших отраслях хозяйственной деятельности, к тому же не давших особенного перевеса в экономическом значении мужчины. Табуация от прикосновения женщины к бытовым вещам в послеродовой и менструальный период, по-видимому, находится в связи с понятием гигиены и крови, но отнюдь не может быть выведена из правового положения женщин. Современники, посетившие саамов в различные исторические периоды, единогласно отмечают ласковые и дружеские отношения между супругами. Во всех важнейших намерениях и делах саам советуется с женой н нередко, как мне приходилось наблюдать, делит с чей чисто женский труд. По отношению к своим женам саамы - примерные мужья, но зато многие путешественники у жен находят качества обратные, объясняя их религиозным или гостеприимным гетеризмом и тому подобными пережитками.

Несмотря на бедность, исторически сопутствующую развитию саамской семьи, дети в ней всегда желанное явление и пользуются большой любовью со стороны родителей. В связи с этим жена, рожавшая большое количество детей, могла рассчитывать и на большее расположение мужа, хотя и отсутствие детей не вызывало расторжения браков. Нередко бездетная семья (пирас или пиар) брала на воспитание детей, лишившихся родителей. Забота о новорожденном начиналась с изготовления художественно украшенной люльки. Основанием для люльки служило небольшое корыто от 40 до 50 см в длину и до 10 в ширину. Корыто обтягивалось замшей и украшалось различными вышивками из бисера и стекляруса. Наряду с бисером и цветными сукнами к люльке в качестве оберегов подвешивались металлические кольца и лосиные зубы.

Пищей ребенку служило молоко матери и соска, изготовляемая из оленьего сала и сахара, из ягод, баранок или черного хлеба, посыпанного сахаром. По причине отсутствия животного молока, детей кормили грудью до 3 и даже до 4 лет. Одновременно детям давались лучшие куски обычной пищи взрослых, мозг из ножных костей оленя, рыбные потроха и т.п.

В отношении физически неполноценной части населения, как-то: нетрудоспособные дети, престарелые и больные, саамы проявляют большую заботливость и внимание. Дородовый обычай убийства и добровольной смерти стариков не сохранился даже в качестве отдаленных воспоминаний. Однако, пережитки понятий, по которым болезни и смерть приписывались вселению в человека демонов или злой воли враждебных колдунов, сохранялись длительное время, сопровождаясь порою невероятно абсурдными приемами противодействия. Низкий культурный уровень саамов в прошлом, почти полное отсутствие врачебной помощи и санитарного просвещения обусловили такое положение, при котором в народной медицине саамов процветали не более или менее рациональные способы лечения болезней эмпирическим путем, а магия и колдовство.

Общераспространенным понятием о причинах болезней было: порча при помощи наговора или сглаза враждебных колдунов; выражения "нехороший глаз", "скривил глаз", "глаза на лоб ушли" в быту и фольклоре саамов симпатически связываются с проявлением опасной для врагов силы. Достаточно было даже незначительного повода, чтобы колдун или колдунья "рассердились" и наслали на человека враждебные чары. Большинство болезней не имеют образа, т.е. могут считаться аморфными, исключая лихорадку, представляющуюся в образе нагой костлявой женщины.

Саамы хоронили умерших также, как и все христиане, хотя, как уже сказано, места для кладбищ выбирали "за водой", предпочтительно на островах. Гроб с покойником выносили не через двери, а через окно, выламывая для этого раму. По захоронении вокруг могильного холма топором обводят черту, которую тем же топором пересекают несколько раз с той целью, чтобы "покойник не мог перейти черту и вредить людям".

Чем дальше от нашего времени, тем более дохристианских пережитков встречается в способах захоронений: так, в 1877 году Дергачев пишет: "Умерших предают погребению без гробов, в некоторых местах в одежде, а в других - совершенно голых. Следы языческого суеверия видны при погребении поблизости тех мест, где приносили богам своим жертвы. Прежде покойников просто клали на землю и обкладывали камнями. В настоящее время зарывают в землю, насыпают сверху курган и кладут сани полозьями вверх, а под ними немного пищи и утвари. В могилы некоторых кладут орудия минувшей деятельности: топоры, огниво, весло, удочки и т.п., но все это делается тайно. Для провожающих покойника делают пир; но этот обычай редок; большая часть этого не делает. На ездовых оленях покойного никто не имеет права ездить".

По сведениям Н. Харузина и других авторов, у саамов в древности наблюдалось три типа могил:

1) покойников хоронили в естественных углублениях скал или заваливали в каменных осыпях;

2) до половины зарывали труп в землю, сверху заваливали камнями;

3) рыли неглубокие могилы, обкладывали их каменьями, сверху также выкладывали свод из камней.

В голову и в ноги покойнику клали большие камни. Имеется ряд упоминаний о том, что раньше, при смерти одного из членов семьи, остальные покидали жилище.

Будучи вынуждены значительную часть года проводить в кругу семьи - на озерах летом, в одиночестве на охоте или при пастьбе оленей, саамы любят использовать свободное время для общения друг с другом.

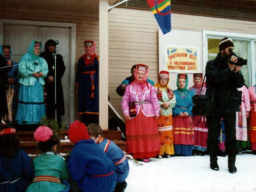

Наиболее распространенной формой общения была езда в гости, иногда за 100-200 километров, к родственникам и хорошо знакомым. При встрече целовались, касаясь друг друга носами, распевая взаимно хвалебные и благодарственные песни.

Известно о многообразных играх, в которых охотно и до сих пор принимает участие как молодежь, так и взрослое население:

1) Игра с веревкой (нуоресир), в которой мужчины и женщины, парни и девушки, взявшись руками за веревку, образуют круг. Тот, кто водит, становится в круг и ловит желательное ему лицо.

2) Игра с мячом (пал-сир) соответствует игре в лапту и известна по фольклорным памятникам как древнейшее и любимое развлечение саамов.

3) Игра в бабки (баск-сир) состоит в умении выбить большое количество бабок (ножных костей оленя) и обыграть прочих.

4) Распространена также игра в рюхи.

Среди детей распространены игры в оленью райду: в качестве оленей употребляются воткнутые в снег последовательно оленьи рога. Дети играют также в оленье стадо: часть изображает пастухов, остальные - оленей и собак, если последние не принимают участие в игре.

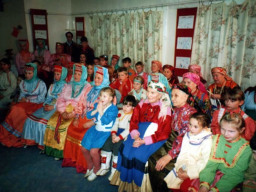

В качестве любимого развлечения молодежи в зимнее время были широко распространены танцы, устраиваемые в наиболее обширных помещениях по вечерам, наподобие русских посиделок. Танцевали преимущественно кадриль из шести "колен" ("шестерка") или водили хоровод из восьми "колен" ("восьмерка"). Как первый, так и второй танец саамы охотно танцуют до сих пор под гармонику или русские хороводные песни. Основными движениями в обоих танцах является хождение пар друг за другом и вращение по двое на одном месте.

- Информация о материале

- Просмотров: 16664

За период многовекового общения с различными народами (русскими, карелами, шведами, норвежцами и суоми) саамы утратили свои устойчивые племенные физические черты. Любой из антропологических признаков европейцев встречается у саамов во множестве вариаций, что затрудняет выводы средних данных. Например, цвет волос: черный, русый, темный, светлый, рыжий; глаза: серые, карие, голубые; нос: вогнутый, короткий и широкий, но наряду с этим - прямой, длинный и узкий; цвет лица: белый и смуглый.

Тем не менее можно говорить о некоторых физических свойствах, характерных именно для саамов. Одним из таких является относительно малый рост.

По главному указателю саамы относятся к брахицефалам, среднелобы, нос чаще вдавленный, в основном средненосы. Уши и губы средних размеров, глазное отверстие ничем не отличается от русских Севера или карел. Туловище большое и по длине и по ширине, широкие плечи и широкий обхват груди. Длинные руки с длинными пальцами, нормальные ноги. Общий вид крепкий и коренастый. Волосы темно- или светло-русые, глаза прямые сероватого цвета. Цвет кожи белый.

По данным Кольской экспедиции 1928 года, средние величины антропологических указателей для кольских саамов составляют: рост (стоя) - 1560 мм, длина руки - 682 мм, длина ног - 715 мм, головной указатель - 83, лицевой указатель - 78, носовой указатель - 71.

Заслуживает особого внимания вывод Эско Натанена о том, что современные саамы выше предков, живших 100-300 лет назад. Причиной этого, по-видимому, послужила метисация с русскими и западными соседями.

В современных условиях, однако, не это является главным в изменении внешних черт саамов. Хорошо отопленные жилища и прочная теплая обувь и одежда, разнообразная пища и освоение личной гигиены, занятия физкультурой значительно сократили различные заболевания и, следовательно, не могли не способствовать улучшению физического типа саамов России.

- Информация о материале

- Просмотров: 14526

I) Язык

По языку саамы относятся к западно-финской ветви финно-угорских народов.

Называют себя саамы в разных диалектах: саамь, саами, саметь, саамэ, самач, сабмс, самь.

Финно-угроведы отводят саамскому языку совершенно особое место внутри группы финно-угорских языков, считая, что в основе его лежит какой-то, неизвестный пока науке, не финно-угорский субстрат, растворившийся затем в поглотившем его финском языке, сообщившем саамскому его финно-угорский характер.

Флективность основы, часто соединенная с внешней флексией, настолько распространенное и характерное явление в саамском языке, причем в особенности в кольско-саамском, который в этом отношении ушел далее западно-саамских языков, что буквально трудно найти слова, основа которых во всех случаях оставалась бы неизменной. Даже новейшие заимствования, например, из русского в кольско-саамском языке сплошь и рядом не составляют исключения.

Саамскому языку присуща большая конкретность мышления. То, что в русском языке выражается, например, одним словом для всех сходных понятий, в саамском нередко требует двух, трех и даже более разных слов, применяемых то в одном, то в другом, то в третьем и т.д. конкретных случаях.

Государственно-территориальная раздробленность саамов наряду с другими факторами оказала сильнейшее влияние на саамский язык. Существует не один, а несколько (не менее шести) саамских языков с резко отличающимися друг от друга диалектами внутри каждого из них: норвежско-саамский (с диалектами Полмак, Карасьок, Каутоксйно и др.), три шведско-саамских языка - Лупе и Пите, Уме и так называемый южно-лопарский, финско-саамскнй (диалект Энаре) и .наконец, кольско-саамский (с диалектами кильдинским, туломским и иокангским).

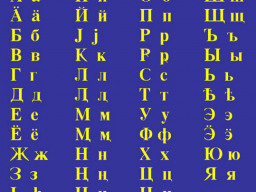

II) Саамская письменность

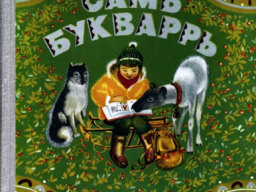

Работа по созданию саамской письменности российских саамов начала проводиться в тридцатые годы, в период так называемого языкового строительства. Первый саамский алфавит был разработан в Институте народов Севера в 1933 г. на латинской основе и содержал 38 букв. В 1936 г. алфавит был переведен на русскую графическую основу. Тогда появились первые саамские буквари 3. Чернякова (1934 г.) и А. Эндюковского (1936 г.). Однако в силу ряда причин общественные функции единого саамского языка в довоенное время не успели определиться. Саамская письменность, просуществовав с 1933 по 1937 год, дальнейшего развития не получила.

Исследовательская работа по саамскому языку велась в Институте языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР.

Работа по созданию саамской письменности возобновилась в связи с настоятельной необходимостью обеспечить взаимосвязь родного и русского языков в процессе обучения и воспитания детей. В этих целях в 1976 г. при отделе народного образования Мурманского облисполкома была создана инициативная авторская группа. В нее вошли представители русской и саамской интеллигенции. Группа организовала лингвистические экспедиции по местам расселения саамов, на протяжении нескольких лет проводила научно-исследовательскую работу по изучению фонемного состава и теоретических основ саамского языка. Это позволило начать с 1977 года в отдельных школах Мурманской области преподавание саамского языка на устной основе.

Новый саамский алфавит (авторы Куруч Р. Д., Антонова А. А., Глухов Б. А.) был утвержден в 1982 г. В этом же году вышел саамский букварь (Антоновой А. А.).

Проведенные авторской группой исследования позволяют сделать вывод о богатстве, образности и своеобразии саамского языка.

Кольские саамы говорят на четырех диалектах, в каждый из которых входит ряд говоров. В качестве опорного диалекта для создания саамской письменности взят Кильдинский диалект, так как на этом диалекте говорит большинство саамов (говоры кильдинский, ловозерский, варзинский, вороненский). К тому же этот диалект является центральным по своему географическому и экономическому положению и промежуточным (в сравнении с другими диалектами) по составляющим его характерным признакам.

Новый саамский алфавит строится на основе русской графики: учитывается настоятельная потребность обеспечить в процессе обучения связь саамского языка с русским, который в силу объективных исторических причин стал для Кольских саамов вторым родным языком.

Саамский алфавит содержит 43 буквы. В основу графической системы положен фонематический принцип: наличие определенного знака для фонемы исключает возможность разночтений.

- Информация о материале

- Просмотров: 13864

Территория, на которой расселяются саамы России, в административном отношении составляет Мурманскую область (бывший Кольский, а еще раньше - Александровский уезд Архангельской губернии). Административные границы области включают в себя территорию, известную также под названием "Русская Лапландия" или Кольский полуостров.

Кольский полуостров является северо-восточным выступом фенно-скандинавского кристаллического массива. Его полуостровное положение обусловливается на севере Баренцевым морем, на востоке горлом Белого моря. Береговая линия полуострова, не отличаясь значительной извилистостью, достигает 1500 километров. Границей (условной) между Баренцевом и Белым морем является мыс Святой Нос, к северо-западу от которого располагается Мурманский берег, и к югу, постепенно заворачивая и принимая северо-западное направление, тянется Терский берег, омываемый Белым морем. Моря, прилегающие к Кольскому полуострову, в гидрологическом отношении сильно отличаются: Баренцево море является теплым морем благодаря влиянию Гольфстрима, вследствие чего имеет незамерзающую береговую зону; Белое море, расположенное южнее, но изолированное от теплых струй Гольфстрима, по своему гидрологическому режиму является более холодным водоемом и оказывается замерзающим на длительный промежуток времени.

В южной части Мурманская область граничит с Карелией, на северо-западе и западе - с Финляндией. Территория области составляет 128500 квадратных километров, что соответствует территории Голландии, Дании и Бельгии вместе взятых. Координаты: 66-70° северной широты, и 29°42`-41°40` восточной долготы.

По устройству поверхности Кольский полуостров представляет невысокое плато, постепенно понижающееся к востоку, к горлу Белого моря. Почти в центре полуострова расположена группа возвышенностей: Хибинский, Ловозерский, Монче-тундра и другие массивы. В геологическом отношении Кольский полуостров является продолжением Фенно-Скандинавии и слагается из древнейших кристаллических сланцев.

Реки Кольского полуострова, как правило, чрезвычайно порожисты, нередко обладают водопадами. Озерность этих мест весьма велика и в этом отношении мало уступает соседним территориям Карелии и Финляндии. На Кольском полуострове насчитывается свыше 700 озер. Крупнейшими являются: Имандра, Умбозеро, Ловозеро, расположенные у подножия горных массивов в центральной части полуострова. Экономическое значение озер определяется возможностью использования их как путей сообщения и рыбными богатствами, представленными в большинстве случаев не столько массовым количеством рыбы, сколько ценными видами лососевых и сиговых.

Крупнейшим озером является озеро Имандра, имеющее площадь около 815 квадратных километров с глубинами до 67 метров. Озеро Умбозеро по площади уступает озеру Имандра, имеет площадь около 500 квадратных километров, но глубинами значительно превосходит Имандру, достигая 110-115 метров. Интересно оно поздним замерзанием, наступающим примерно во второй половине декабря. Сравнительно мелководное Ловозеро и теперь имеет большое экономическое значение как рыбопромысловая база обитателей села Ловозеро.

К крупным рекам Кольского полуострова относятся Нива, Умба, Тулома, Териберка, Воронья, Иоканьга, Поной и Варзуга; кроме того существуют сотни речек и ручьев, нередко не имеющих даже названия. В отношении рыбных запасов большинство из них являются местами нереста семги и кумжи, а предустьевые участки и низовья рек являются промысловыми угодьями.

Климат Кольского полуострова по отношению к одноширотным районам мягкий. Причина - воздействие теплых струй Гольфстрима, проходящих вдоль северного побережья почти до Святого Носа.В центре полуострова и на юго-восточном побережье климат более континентальный, и средняя годовая температура ниже северного побережья. Причиной этому является не только убывающее к центру полуострова влияние теплой струи, но и охлаждающее влияние льдов Белого моря, куда не проникает влияние Гольфстрима.

Зима наступает по замерзанию рек, между 25 октября и 15 ноября. К концу этого периода или немного позднее встают озера. Первые заморозки наблюдаются уже во второй половине августа. Дни становятся коротки, однако никогда не бывай полной темноты, т.е. в течение круглых суток; даже в наиболее короткие зимние дни - в декабре и январе днем 2-3 часа светло. В январе и феврале часто по несколько суток длятся свирепые снежные штормы. Переход от штилевой погоды к ветренной совершается весьма быстро.

К концу февраля дни становятся более продолжительными, в марте снега залиты солнцем, хотя еще нельзя всерьез говорить о начале весны. Март и апрель - наиболее любимые месяцы жителей Заполярья. Со второй половины апреля снега начинают быстро таять благодаря интенсивному влиянию солнца; с 20 мая вскрываются реки, следом за ними - озера, хотя в позднюю весну вскрытие озер продолжается до 20 чисел июня. В первых числах июля в центральной части полуострова температура нередко доходит до 30° тепла.

Комары и мошкара буквально отравляют существование человека и значительно сокращают объем его полезной деятельности. Наступление осени сопровождается прежде всего исчезновением насекомых (вторая половина августа), дождями, туманами, заморозками и ветрами.

Растительный покров Кольского полуострова может быть отнесен к двум зонам: к тундровой и таежной. Тундра почти достигает центральной части полуострова и занимает преимущественно северо-восточную часть страны, здесь наблюдается мелкая кустарниковая растительность: карликовая береза и кустарниковые ивы, широко распространенные ягодные кустарники - морошка и клюква (по болотам), голубика, черника, брусника, водяника.

Животный мир Кольского полуострова представлен рядом тундровых и таежных видов. Многие из них являются охотничье-промысловыми, имеющими хозяйственную ценность. Тундровым видом является белый песец, изредка попадается голубая его разновидность; большинство остальных пушных и промысловых животных пользуются широким распространением, встречаясь в тундре и в лесах, или являются часто лесными, но выходящими за пределы лесной зоны. К числу повсеместно распространенных видов относятся: росомаха, горностай, обыкновенная лисица, волк (избегает густых и сплошных лесных массивов), выдра. Типичными лесными видами являются: куница, белка, медведь (иногда выходящий за пределы леса или поднимающийся в тундровую зону на горах). Дикий олень, прежде широко распространенный на Кольском полуострове, в настоящее время почти уничтожен. Из птиц, имеющих промысловое значение, на первое место нужно поставить куропатку, распространенную в лесах и кустарниковых зарослях, а также тундровую куропатку, встречающуюся в тундре и по обнаженным склонам и вершинам возвышенностей. Широко распространенным является глухарь - типичная лесная птица; рябчик встречается также в лесной области; что же касается тетерева, то он обычен в южной части Кольского полуострова и имеет тенденцию распространяться к северу. Водоплавающая птица представлена большим количеством видов как на морских побережьях, так и на озерах; обычными являются лебеди, гуси, казарики, гаги, утки-чирки, чернять-гоголь, красноголовый нырок, турпан и др. Повсюду встречаются на водоемах гагары и крохали, а также разные виды чаек.

В озерах и реках большинство видов ихтиофауны является промысловым. По хозяйственной значимости на первом месте необходимо поставить семгу, поднимающуюся в большинство рек с весны и до осени для нереста и уходящую обратно в море после нереста. Из типичных пресноводных рыб нужно отметить палию (гольца). Кумжа представлена двумя видами: проходной, поднимающейся с моря, как семга, для нереста в реки и возвращающаяся обратно в море, и озерной, постоянно живущей в озерах и нерестящейся в речках, впадающих в озеро. Семги представлены рядом видов - озерных и проходных; это широко распространенная и в промысловом отношении самая важная рыба. К сигам относится и ряпушка, встречающаяся лишь в некоторых водоемах и в большинстве случаев в промысловом отношении не используемая. Хариус, широко распространенная озерная и речная рыба, имеет промысловое значение. Остальные виды, как то окунь, щука, налим, небольшими количествами встречаются во многих водемах, но столь большого промыслового значения нс имеют. Очень редки язь и ерш, встречаются лишь в некоторых водоемах южной части Кольского полуострова, в том числе и в озере Имандра. В этом же водоеме встречается в большом количестве снеток (корюшка).

Из морских рыб важное промысловое значение имеют треска, зубатка, морской окунь, разного вида камбалы, в том числе палтус, пикша, сельди.