Лопари. “По-лопарям”.

За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке

- Автор: Дурылин С.Н.

- Местоположение: Москва

- Год: 1913

Просмотры: 4006

“За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке”. 1913 г.

Главы из книги.

IV.

Лопари.

- Лопарское чародейство. – Происхождение лопарей. – Лопские враги. – Мифология лопарей. – Сейды и нойды. – Влияние христианства. – Проповедь христианства в Лапландии. – Притеснители лопарей. – Духовные черты лопского народа. – Лопская жизнь и промыслы. – Внешний вид лопарей. – Олени и охота. – Угнетение лопарей. – Кольский торг. – Пьянство. – Лопская одежда. – Лопские песни.

Лопарей в старину, и не в далекую еще старину, считали за могучих чародеев и колдунов.

В финских народных сказаниях “Калевалы” рассказывается о том, как витязь Ати-Лемминкейнен собирается в поход на лопарей. Мать-старушка удерживает его, рассказывая о страшных лопарских чародействах:

Удержать его мать хочет,

Остеречь его старушка:

“Не ходи ты, мой сыночек,

В села дальние Пахьолы,

Не ходи без чародейства,

Без премудрости всевластной

К очагам детей Пахьолы,

На поля сынов лапландских.

Запоет тебя лапландец,

Заклянет тебя турьянец,4

По уста положить в угли,

В пламя голову и плечи,

В золу жаркую всю руку

На каменьях раскаленных”.

Не послушался Ати-Лемминкейнен ни матери, ни жены, пошел на лопарей – и не вернулся из похода: погиб в страшной Пахьоле.[58]

Не одни финны верили в чародейства лопарей: в них верили и в Западной Европе, и в России; думали, что лопари обладают властью над ветрами, могут удерживать большие корабли на ходу. Еще в XVII веке разные писатели о Лапландии сообщали подробно, какими способами лопари могут насылать болезни и мор на людей и животных. Ученейший пастор Иоганн Торней, в самом конце XVII века, верил, что лопари могут причинять вред посредством бубна. По словам этого ученого человека, один лопарь “в 1670 году устроил так, что один крестьянин утонул в пороге”, и сделал это волхвованием с бубном. Рассказывали еще в XVIII веке, что лопари могут переноситься с оленьими стадами с места на место по воздуху. Так сильна была вера в лопарское колдовство и чародейство.

Но, должно быть, не сумел лопарский народ, при всем своем чародействе и могуществе, сделать самого простого: выколдовать для себя самого счастливую жизнь, – даже только сносную жизнь, потому что лопская жизнь и прежде, и теперь – горький бесконечный труд, и надо удивляться не тому, что лопари бедны, грязны, невежественны, слабы, что смертность среди них необыкновенно велика, а тому, что, при всем этом, они еще живут и не вымирают, и сохранили в своем народном характере много самых отрадных и добрых черт.

Нельзя не полюбить лопаря, как только немного его узнаешь, нельзя не почувствовать к нему не только жалости, но и уважения.

Это чувство особенно усиливается, если знаешь прошлое этого народа; оно удваивается, если лицом к лицу столкнешься с его настоящим.

Еще в XIV веке лопари встречались гораздо южнее теперешнего своего обиталища – Кольского полуострова: например, на берегу Онежского озера. Можно думать, что было время, когда лопари жили еще южнее: известный ученый С. К. Кузнецов, знаток финских языков, нашел совершенно явственные следы лопарского языка в географических названиях некоторых местностей Муромского края 5. Лопари были постоянно теснимы к северу своими соотчичами-финнами и корелами. Самое название этого народа “лопари” произошло от финского корня lop, loap, что обозначает край, предел; та[59]ким образом, финны назвали лопарей народом, живущим у предала, на краю света. Сами же себя лопари называют самбо, само, саоме или соуми, т.е. совершенно так, как называют себя и финны. В лопарских преданиях много рассказов о набегах чуди на лопскую землю; но эта чудь, тревожившая лопарей, не была каким-нибудь отдельным народом – этим именем лопари обозначали всякого врага лопского народа; шведы, норвежцы, финны, корелы, – быть может, даже русские одинаково подпадали под это название.

Был и еще один враг у лопской земли: это – Сталло, – “стальной человек”, закованный в латы. Чудь шла целым войском, Сталло один с собакой. Быть может, этот стальной Сталло, делавший мгновенные опустошительные набеги на лопарей и наводивший на них страх – были северные богатыри, скандинавские витязи, разбойничавшие по морям дикие конунги.

В XIII столетии до Лопской земли добралась новгородская вольница, ушкуйники в легких ушкуях. Нет сомнения, они пришли уже в глубокой древности известным путем по реке Онеге, Белым морем мимо Заяцких островов, Кандалакшской губой, озером Имандрой, рекой Колой до Кольской губы. Вслед за ними прошла новгородская рать. Они основали Колу и стали господствовать над лопарями.

В XVI век, вместе с другими новгородскими землями, лопари достались Московскому государству; ему пришлось вести за власть над лопарями и Лапландией долгую борьбу с Норвегией, а потом и со Швецией.

К этому времени относится первая проповедь христианства среди лопарей русской Лапландии.

До середины XVI столетия лопари оставались язычниками.

Верховным богом у лопарей, как и у всех финских народов, был Юбмел или Ибмел 6; этот бог признавался лопарями за родоначальника всего лопского народа. Он обитал на небе. До сих пор имя этого бога сохранилось в лопарских географических названиях: например, на правом (от Кандалакши) берегу Имандры есть глубокое и мрачное ущелье, вводящее в Хибинские горы, называемое “Юм-Егоре”. Лопари доныне чувствуют некоторый страх в этом месте, действительно, тоскливом и сумрачно-диком.[60]

У Юбмела был внук, сын его дочери и злого духа Перкеля, бог-громовник, бог-гром Айеке; он и зол, и добр, потому что произошел и от дочери доброго Юбмела, и от злобного Перкеля. Айеке мечет стрелы из лука, а лук его – радуга, по-лопски “дедов-лук”, так как Айеке и значит “деде”.

Из множества лопских древних богов больше всех других почитались бог солнца – Бейле или Пейве, бог охоты, бог дикой природы и зверей Сторьюнкаре, и властитель подземной страны – злой Рота или Руота.

Солнце – Бейле или Пейве – объезжает мир на прекрасном олене или на огромном медведе. У него, у Солнца, мать, у него жена, сестры, дочери. Его сопровождают дни недели – это святые мужи Айлекс-Олмак. Полгода Бейле на олене, светит миру – и тогда Пахьола сияет неугасимым огнем, и полгода Бейле скрывается где-то, и тогда Пахьола покрывается тьмой. Под землей, в тихой стране мертвых, души отошедших людей, вселенные в новые тела, или мучаются за земное зло, или блаженствуют за добрые земные дела. Там властительствует злой Рота.

Но всех больше чтил лопарь великого святого Сторьюнкаре, Стурро-Пассе, – бога дикой лопской природы, зверей,[61] охоты, лопарского помощника и покровителя. Ему лопарь приносил обильные жертвы, возвращаясь и отправляясь на охоту или рыбную ловлю, ему поручал лопарь хранить оленей; чаще всего встречались лопские идолы Сторьюнкаре. Если не мог принести жертвы, лопарь старался хоть провести полоску кровью на идоле или камне, посвященном Сторьюнкаре.

Сторьюнкаре был бог, но он еще был и самый могущественный и главный сейд.

Вера в сейдов еще до сих пор не исчезла у лопарей. Сейд (или сейд, сейт, сайво) значит по-лопски – священный камень и покойник, умерший.

Лопари верили, что покойник превращается в камень, а камень обращается в духа, хотя в то же время и камень остается камнем, и покойник – покойником. Почитая покойников, умерших родичей, веря, что они живут, как стихийные духи, лопарь почитал и священный камень, в который покойник превратился – сейд или сайво. Камни были рассеяны всюду, так как у лопарей не было определенных кладбищ или курганов для погребения. Около этих камней приносились жертвы в честь усопшего 7. Лопари, промышлявшие рыбной ловлей, мазали сейдов рыбьим жиром, испрашивая себе у сейда счастливой ловли. Охотники приносили в жертву сейдам оленя. Если сейд стоял высоко на горе, достаточно было бросить в его сторону простой камень, обмазанный жертвенной кровью. Если сейда не кормить, он умрет, он потеряет власть приносить людям добро или зло, и не будет в состоянии помогать своим сородичам и причинять вред их врагам. Лопарь поклонялся и первому встречному камню, в котором ему мерещился чужой сейд.

Самый могущественный из сейдов был Стурро-Пасе – Сторьюнкаре; это был сейд из сейдов, и ему посвящался не какой-нибудь отдельный камень, но многие камни.

Весь мир был населен духами, злыми и благодетельными. Одни умершие превращались в те камни, из которых складывался очаг в дом, другие – в дикие горные и лесные камни, третьи – превращались, восходя на небо, в сполохи (северное сияние), четвертые принимали образ рыб, птиц, зверей. Был благодетельный дух моря Аккрувва: до пояса человек,[62] низ – рыбий; были духи Гофиттерак, обитавшие среди горных оленьих пастбище; были духи-карлики, владетели недр, с огромными животами, наполненными серебром. Был страшный Сайво-Олмак, покровитель чародеев. У колдунов, нойдов, лопарских кудесников и пророков, были служебные духи, жившие в стране усопших; у каждого чародея их было по три: дух в виде птицы, в виде рыбы и в виде оленя-самца. Эти духи служили нойдам для чародейств; при их помощи нойды могли спускаться в страну мертвых и приводить оттуда умерших на землю, могли обращать людей в камни, в животных, могли исцелять от всяких болезней, могли даже создавать, с помощью пособных духов, новые острова; так создались, по мнению лопарей, Айновы острова в Ледовитом океане. Не было нойда без бубна: он пел и бил в бубен, чтобы сойти в страну мертвых, по бубну узнавали, какому богу и какое животное принести в жертву, выпытывали, что делается в других странах, или гадали, суждено ли больному умереть или выздороветь, в какую сторону нужно идти для счастливой охоты и т. п.

Доныне нойды не исчезли у лопарей: только под влиянием христианства, они превратились теперь из пророков и вещих кудесников в обыкновенных колдунов; вера в этих колдунов еще очень сильна не только среди лопарей, но и среди русских колян[63]

Под влиянием же христианства, заметным, может быть, уже в ту пору, когда сами лопари не были еще крещены, лопари включили в число своих богов еще Раддиен-Киедде, единственного сына верховного божества, которого звали отцом – Раддиен-Атчие (Атчие – отец).

Духи, подвластные нойдам, обратились в обыкновенных чертей, Раддиен-Киедде стал почитаться творцом мира, потому что ему поручил дело миротворения отец, Раддиен-Атчие.

Первый проповедовал христианство русским лопарям преподобный Трифон Печенгский, по происхождению еврей, пришедший в Лапландию в самой середине XVI столетия. В 1550 г. он основал монастырь недалеко от впадения реки Печенги в океан.

В то же время трудился и другой просветитель лопарей, монах Соловецкого монастыря, преподобный Феодорит. Он изучил лопарский язык и на нем проповедовал лопарям евангелие.

При святом Трифоне и преподобном Феодорите добровольно крестилось множество лопарей. Память о святом Трифоне доныне свято чтится лопарями. Исторически известно, что святой Трифон был необыкновенно кроток, добр, трудолюбив и относился к лопарям с необычайной любовью и вниманием.

Он видел в лопском народе черты народного характера, которые, по справедливости, можно назвать христианскими: незлобивость, смирение, простодушие, природную доброту, детскую доверчивость. Лопский народ, всем своим характером, был как бы приготовлен для восприятия христианского учения. Простые истины любви, незлобивости, детской простоты и кротости, передаваемые простым и любящим преподобным Трифоном, были близки и понятны лопарю. В этом одна из причин успеха первой проповеди среди лопарей; другая причина – в подвижнической жизни самого преподобного Трифона, строго соответствовавшей его проповеди: при голоде он раздавал лопарям хлеб, лечил их, помогал им всем, чем мог, защищал их от притеснений у самого московского правительства, нередко ходатайствуя за лопарей перед царем.

Со смертью преподобного Трифона начались притеснения лопарей монастырем, первоначально построенным для их защиты и просвещения. Эти притеснения лопарей со стороны печенгских[64] монахов были настолько сильны и разорительны, что не раз вызывали со стороны московского правительства вмешательство в защиту лопарей: “лопских угодьев продавать и в оброк отдавать не велено”. Монастырь отбирал у лопарей лучшие угодья, рыбные тони, оленьи пастбища 8.

Такое отношение просветителей к просвещаемым имело печальные последствия: дело христианского просвещения остановилось, и лопари остались при двоеверии: Сторьюнкаре и Христос получили одинаковую силу в глазах лопарей, и было еще неизвестно, кто сильней – новый ли Бог, кроткое и радостное учение которого так привлекало лопарей при преп. Трифоне, или старый Сторьюнкар, хранитель лопских угодий и зверей, ныне расхищаемых служителями нового Бога.

В наше время лопари все христиане и, как ни сильны еще среди них некоторые остатки язычества, как ни остается еще в силе наклонность к двоеверию, как ни мало знают они об учении Христа, все же во многом – они быть может, ближе, к учению Христа, чем многие народы, ранее их воспринявшие истину христианства. Среди ло[65]парей несравненно меньше преступлений (убийств, грабежей и т. п.), чем среди русских поселенцев Кольского полуострова: если лопарь повинен в убийстве, он совершил его в пьяном виде, а водка для лопаря, как для ребенка, смертельный яд. У лопарей семьи живут несравненно дружнее, чем у русских; нет жестокости и даже грубости в отношениях родителей к детям; нет утеснений женщин, нет среди лопарей мучителей животных, несмотря на то, что все они поневоле охотники и рыболовы.

В наше время лопари все христиане и, как ни сильны еще среди них некоторые остатки язычества, как ни остается еще в силе наклонность к двоеверию, как ни мало знают они об учении Христа, все же во многом – они быть может, ближе, к учению Христа, чем многие народы, ранее их воспринявшие истину христианства. Среди ло[65]парей несравненно меньше преступлений (убийств, грабежей и т. п.), чем среди русских поселенцев Кольского полуострова: если лопарь повинен в убийстве, он совершил его в пьяном виде, а водка для лопаря, как для ребенка, смертельный яд. У лопарей семьи живут несравненно дружнее, чем у русских; нет жестокости и даже грубости в отношениях родителей к детям; нет утеснений женщин, нет среди лопарей мучителей животных, несмотря на то, что все они поневоле охотники и рыболовы.

Честность лопарей, в особенности в местах подальше от русских поселений, поразительна. Нам случалось оставлять у лопарей почти все наши вещи, платье, обувь, припасы у совершенно нам незнакомых людей и уходить надолго, и все было в полнейшей сохранности. Гостеприимство лопарей должно войти в пословицу. Добродушие их, незлобивость, готовность оказать бескорыстно всяческую услугу известны всякому, имевшему с ними дело.

И подумать, что все это есть в этом народе вопреки условиям всей его жизни, вопреки исторической и современной неправде в отношении к нему.

В истории, в прошлом, лопаря не притеснял только ленивый: единоплеменники, финны и корелы, оттеснили его на крайний унылый север, грабили его скандинавские и новгородские удальцы, обкладывали тяжкими податями и норвежцы, и шведы, и русские, и часто все трое одновременно (как это случалось до разграничения между Норвегией и Россией в 20-х гг. XIX столетия), печенгские монахи отбирали у него лучшие земли, – и лопарь не озлобился, не сделался угрюмым народом “себе на уме”.

Современное положение лопаря немногим лучше. Колонисты (русские, норвежцы и финляндцы) захватывают у лопарей лучшие тони и угодья, Кольские купцы обирают лопарей, как крепостных, звериное богатство Лапландии оскудевает год от году; новых промыслов нет, старые падают, по-прежнему нет в Лапландии ни дорог, ни школ, ни врачей, по-прежнему лопари умирают в огромном числе от тяжких условий жизни, по-прежнему царит настоящий мор на детей, не выносящих невозможных условий лопского существования, – и вопреки всему, лопарь незлобив, весел, кроток, добродушен, услужлив, приветлив.

Еще недавно спорили о том, вымирают или нет лопари.[66]

Кажется, этот вопрос может считаться теперь решенным: лопари не вымирают. О внутренней, духовной живучести этого народа свидетельствует религиозная правда тех основных, духовных черт лопарского народного характера, о которых я только что говорил.

По последним данным, 1909-го года, всего в русской Лапландии насчитывается 21З9 лопарей (в 1897 г. их было 1724), а прирост населения у них за 12 последних лет составляет 34 человека на 415, т.е. 2%. Нельзя удивляться незначительности этого прироста населения. Справедливо говорит человек, близко знающий лопскую жизнь 9: “Для лиц, близко соприкасающихся с лопарским населением, и потому знакомых с его бытовыми условиями, крайне удивительно, что народ этот сохранился до сего времени, несмотря на невозможные условия быта.

По роду своих занятий лопарь вынужден вести полукочевой образ жизни: с апреля до декабря месяца он бродит по тундрам, около рыбных озер, следуя за стадом своих оленей, которое постоянно передвигается в зависимости от запасов ягеля на тундрах и от других причин. С лопарем непременно идет и его семья, в полном составе, а также домашние животные (овцы, собаки, кошки), и везется необходимейший домашний скарб.

От 8 до 9½ месяцев лопарская семья проводит вне деревянных домов, – в тесных, грязных вежах и куваксах (род чума) среди тундр и озер. Лопари, имеющие семужьи тони при морских губах, отпуская оленей в тундры, сами с семьями переселяются в вежи на берега морских бухт и заливов на время семужьего лова, а затем, с окончанием лова, переходят в глубину тундр, к озерам и стадам.

Если принять во внимание суровость климата Лапландии, полное отсутствие путей сообщения (не только дорог, но и сколько-нибудь постоянных троп, облегчающих передвижение, вследствие чего лопарю приходится иногда по нескольку дней блуждать в тундре, пока он дойдет до нужного ему места), полную беспомощность населения в отношении медицины, массовую неграмотность лопарей и крайнее невежество[67] их по части самой элементарной гигиены и подачи помощи в несчастных случаях, – то становится необъяснимым, как люди могут выживать при подобных условиях?

Стоит представить себе лопарскую семью, состоящую иногда из 5–6 членов, в грязной веже имеющей площадь в I кв. сажень, где взрослые и дети расположились на пропитанных грязью и насекомыми оленьих шкурах!.. Здесь, при этой обстановке, происходит и рождение нового члена семьи, и предсмертная агония умирающего. Здесь, у сложенного из камня камелька, ютится вся семья, согреваемая с одной стороны ярким пламенем пылающего костра и пронизываемая с другой стороны холодными ветрами. О существовании бани известно лопарям до последнего времени только по слухам, и, как исключение, в последнее время появилось у лопарских домохозяев две бани”.

Лопари обычно роста ниже среднего, скорее малого, так что редкий лопарь попадает в солдаты. Цвет лица несколько смуглый, но не столько по природе, сколько от вековой грязи, а также от копоти в вежах и тупах, наполненных едким дымом камелька, в которой живут лопари. Голова совершенно шарообразной формы, короткая, круглая. Волосы короткие и, как у большинства финнов, по большей части светло-русые, но встречаются и черно или рыжеволосые; растительность на лице слабая: безусых лопарей больше, чем усатых и в особенности бородатых. Глаза обычно светлы, иногда серые, иногда голубоватые. Общее впечатление от типичного лопарского лица, безусого, с голубовато-серыми глазами, с добродушным выражением, с улыбкой, – как от детского или юношеского лица. Впрочем, встречаются часто лопари и среднего роста, и выше, с бородами. Женские и девичьи лица привлекательны; у них лучше цвет лица, и только непосильный труд делает их скоро изможденными, морщинистыми.

Лопарю приходится надрываться за работой: это отражается неизгладимо, как на внешнем виде лопаря, так и на его здоровье. Девушкам, юношам, почти детям приходится работать такую работу, которая под стать взрослому сильному работнику.

Я никогда не забуду, как однажды мы попали на погост, в котором все лопари были больны от непомерного труда. Мужик-лопин жаловался, что отнимается поясница, а надо[68] ехать на ловлю на озеро; его “старуха”, и действительно, по виду настоящая старуха, а на самом деле еще далеко не старая женщина, лежала, надорвавшись, на лавке; сын, юноша семнадцати лет, был совсем болен. У него подвязана была рука: он повредил ее, упав под непомерной ношей на камень; ему можно было дать четырнадцать лет, до того неразвита была его грудь, и сам он был бледен, тонок, худ. Только глаза светились грустью и жалобой, как у надорвавшейся лошади, заезженной и непоправимо-больной.

Ранней весной, по беспутице, лопарь гонит своих оленей на пастбище, на ягельные пространства, в горы. С ним кочует вся семья. Легко представить себе, как переносят эту утомительнейшую дорогу маленькие дети! Смертность детей среди лопарей громадна. Но без летних пастбищ оленей лопарь-оленевод не мог бы существовать. Олени остаются в горах или в лесу до осени, лопарь же переезжает опять со всей семьей на рыбную тоню, на озеро.

Если у лопаря нет вовсе оленей, а таких лопарей с ка[69]ждым годом становится все больше и больше, рыбная ловля – его главный, почти единственный, заработок. При удачном лове, все, мужчины и женщины, отправляются в карбасах на озеро, а дети остаются одни в тонких вежах из шестов, покрытых наскоро дерном и берестой, или в куваксах, сложенных из шестов, с набросанной на них парусиной. Легко представить себе, насколько прочно защищают эти жилища от столь частых в Лапландии резких перемен погоды, от леденящих северных ветров и длящихся неделями дождей. Предоставленные самим себе, дети натерпятся и голода и холода.

За летнее время лопарь-рыболов несколько раз перекочевывает на другие места, на новые озера и реки: перекочевка бывает в июле, в августе. Рыбная ловля в лапландских водах далеко не удовольствие даже для случайного ловца: озера бурны, карбасы очень плохи, леденящая вода, в которой приходится тащить сеть, туча жалящих нестерпимо комаров –делают эту ловлю для лопаря тяжким трудом, а между тем это – единственное его средство к существованию. Поздно осенью лопарь уходит обычно на тресковый промысел к океану, а если у него есть олени, он отправляется искать их в горы, собирая стадо с летнего ягельного пастбища.

В это время женщины и дети остаются в веже или куваксе одни беспомощные до того, что бывали случаи настоящей голодовки среди них, так как запасов, оставленных мужем, не хватало, а новых достать было неоткуда. Только в самом начале зимы лопари перекочевывают на зимний погост, в тупы (или пырты). Тупы – это деревянные строения, на подобие нашей избы, от которой лопари, вероятно, и заимствовали этот тип постройки, с плоской крышей, засыпанной землей. В тупе, в углу, помещается камелек, который дает много тепла, лишь пока в нем ярко полыхает пламя; как только дрова догорят, камелек, неприспособленный вовсе к сохранению тепла, остывает, и нестерпимый холод закрадывается в тупу.

Любимое, самое старинное, исконное занятие лопарей – оленеводство. Лопарь без оленя то же, что русский пахарь без лошади или араб без верблюда. К оленю у лопаря настоящая нежность. Известный знаток Лапландии Д. Н. Бухаров говорит: “Никогда я не видал, чтобы лопарь ударил[70] своего оленя. “У них ведь душа есть!” – говорили мне пазрецкие лопари о своих домашних животных, и в этом отношении все их соплеменники стоят несравненно выше многих, считающихся куда цивилизованнее их, народностей”. Это наблюдение Бухарова подтвердит всякий бывший в Лапландии. Но – увы! – не всем лопарям выпадает на долю возможность заняться оленеводством. Лопарское оленеводство падает. В 1909 году у всех русских лопарей было всего до 41.815 оленей. У редкого лопаря бывает больше 50 голов; обыкновенно же меньше этого числа. Причин упадка оленеводства много (оскудевшие ягельных пастбищ, уход оленей в Финляндию и Норвегию и т. п.), но все причины заключены в одной: в приниженном, беспомощном состоянии самих лопарей.

Поневоле приходится лопарям заниматься рыболовством.

Другой промысел – охота, но и он скудеет, так как зверя все меньше и меньше встречается в лесах Лапландии, а некоторые животные, как, например, бобры, совершенно перевелись. Не легок и охотничий промысел. Я встретил од[71]ного лопаря, привычного охотника, и, по его рассказам, ему по месяцу приходилось не снимать с ног лыж, чтобы промысел не был безрезультатен. Гоняясь за диким оленем, до тех пор преследуя его, пока он окончательно утомится и обессилит, приходится ночевать на снегу, голодать, подвергаться смертельной опасности в ужасные лапландские вьюги и метели.

Другой промысел – охота, но и он скудеет, так как зверя все меньше и меньше встречается в лесах Лапландии, а некоторые животные, как, например, бобры, совершенно перевелись. Не легок и охотничий промысел. Я встретил од[71]ного лопаря, привычного охотника, и, по его рассказам, ему по месяцу приходилось не снимать с ног лыж, чтобы промысел не был безрезультатен. Гоняясь за диким оленем, до тех пор преследуя его, пока он окончательно утомится и обессилит, приходится ночевать на снегу, голодать, подвергаться смертельной опасности в ужасные лапландские вьюги и метели.

Но как ни бьется лопарь, оленевод, рыболов, охотник, ему никогда не выбиться из нужды, из полуголодного существования.

Лопарю сразу нужно на целый год запастись провиантом – мукой, чаем, сахаром, одеждой, смолой, солью и т. п., так как он круглый год почти занят промыслом и никуда не может отлучиться с озер. Расплачивается он за весь нужный ему товар рыбой, оленьими шкурами, битым зверем. Все это привозит лопарь в Колу, к купцу. Купец никогда не отпустит лопарю товар сразу: он предпочитает сперва угостить лопаря водкой, и когда лопарь опьянеет, начинается торг. Лопарь, подвыпивши, согласен на все: он соглашается на двойные, тройные и четверные цены, которые назначает купец на продаваемый товар, накупает, по предложению купца, таких вещей, которые ему совершенно не нужны, соглашается на невозможно низкие цены, которые купец назначает ему за привезенную лопарем рыбу, шкуры, рога и т. п., – и в конце концов, оказывается, что не только лопарь не уплатил своего прежнего долга купцу, но остался еще много больше ему должен. Лопарь никогда не выйдет из долга купцу.

Вот, например, образцы тех цен, по которым коляне отпускают товары напоенному ими лопарю, – образцы, взятые из подлинного счета одного Кольского купца 10. Простой жилет купец оценивает в 3 р., чайник, которому двугривенный цена, в 3 р. 30 к., двадцать фунтов конопли стоят 4 р., 2 мешка соли 8 руб. (!); 1 пуд муки – 4 р., мешок муки 6 р. 75 к., – и в этом же счете полмешка муки 8 р. 50 к. (!). Очевидно, цена муки возрастает по мере опьянения лопаря. А вот цены, которые тот же купец назначает за привезенную лопарем рыбу, оленьи шкуры и т. п.: чайник стоит 3 р. 30 к., а 3 пуда с половиной сигов и[72] 5½ пудов оленины стоят всего 17 руб. 55 к., восемь оленьих шкур оценивается всего в 11 р., живой олень самец, который в лапландском обиходе значит то же, что лошадь в хозяйстве русского мужика, 10 р. и т. п. Когда начался этот счет, в 1899 г., лопарь был должен купцу 291 р., сколько ни платил он в течение двух лет 11 и деньгами, и натурой, все таки к концу 1901 г. оказалось, что он должен купцу уже не 291 р., а 807 руб. Ясно, что несчастный лопарь навсегда останется в кабале у Кольского купца.

Случается, что целые погосты оказываются в полной кабале у купца. Бывает, что купец, взяв у лопаря за долг весь промысел, отказывается давать ему дальше в долг и оставляет лопаря без всего необходимого. “В таком положении недавно и совершенно неожиданно для них находились печенгские лопари, сдавшие своим “благодетелям” весь улов семги и другой рыбы и получившие суровый отказ в дальнейшем кредитовании: “больше пяти тысяч числится за вами долгу и вашими отцами и дедами!” – был ответ на попытки одолжиться.

Как накопились эти 5 тысяч долгу – ясно после сказанного.

Но величайшим несчастием лопарей является даже не то, что их безбожно обирают коляне, а то, что, благодаря приемам этого Кольского “торга”, лопари беспрерывно приучаются к пьянству.

Спаиванием лопарей занимались издавна, чуть ли не с новгородских времен, все купцы и торговцы, желающие нажиться на счет лопарской простоты и слабости. Они приучили лопаря к вину и тем самым закабалили его себе.

Другая привычка, полученная лопарями от русских, невинного свойства: это необыкновенная любовь лопаря к чаепитию и способность пить чай без меры и без конца.

– Ну, будем чайничать! – говорит лопарь и улыбается от удовольствия.

Под дождем, на ледяном ветру, ночью и днем, где и когда угодно, готовь лопарь пить чай – и никогда он не бывает так благодушен, как за жиденьким чайком.

От русских же лопари переняли и одежду. Националь[73]ный лопарский костюм можно встретить разве где-нибудь в совсем глухих уголках, каких осталось уж немного.

Обычная же одежда лопаря – смешение его национальной одежды с русской. Летом лопарь носит русского покроя рубаху из ситца, суконные штаны; поверх рубахи – кяхтан, и по названию, и по покрою напоминающий русский кафтан. На голове – мягкий вязаный колпак из шерсти, на ногах – нюреньги – туфли из кожи, без каблуков, с заостренными носами; ноги обертываются в суконную тряпицу или обуваются в шерстяные чулки. Зимой к этому костюму прибавляется: шерстяная рубаха до пояса (бузурунка) и печок вместо шубы; печок ниже колен, с отверстием для головы и рук, делается из оленьего меха, наружу шерстью. Зимние штаны также из этого меха. Вместо нюреньгов надеваются на ноги длинные сапоги из оленьей же шкуры – яры; они очень нарядны, изукрашены разноцветными кусочками сукна. Вместо яров носят и кеньги, очень похожие на нюреньги; внутри они набиваются сеном; нередко кеньги носят и летом: они и непромокаемы и сравнительно легки и удобны для ходьбы по горам. Шапки зачастую и зимой и летом меховые, мехом вверх. Но обычно лопарь изменяет этому костюму: или картуз наденет русский, или куртку, или еще что-нибудь. У женщин летом носится кохт, подобие русского сарафана, зимой – юпа из сукна, до пят, а поверх нее овчинная шуба, торк, обувь такая ж, как у мужчин. На голове у лопарок убор из красного кумача – шемшир; он совершенно закрывает волосы; богатые лопарки украшают его жемчугом, победнее – бисером, а то и просто цветными лоскутками. У девушек на голове перевязки, тоже разукрашенные; из-под перевязок видны волосы надо лбом. Но и в женском костюме, как и в мужском, все больше делается заметно смешение лопского костюма с русским: появляются обычные мещанские баски, ситцевые юбки и кофты.

В семейном быту лопаря до сих пор больше мира и согласия, чем споров и вражды. Жена не находится у мужа на положении рабыни; наоборот, лопарь любит свою жену, старается угождать ей подарками, и можно наблюдать, как в Коле какой-нибудь старый лопин покупает подарок для своей старушки. Жена для мужа советница и в очень многом постоянная верная помощница. Детей лопари берегут, как могут, в особенности мальчиков; если отцу случается[74] ударить ребенка, это бывает в большинстве случаев тогда, когда отец пьян. Дочерей никогда не выдают замуж без их согласия; если жених не нравится девушке, ему отказывают. Заработанное детьми – будет ли это олень или деньги – родители не берут себе, а считают собственностью детей.

В ссорах между русскими и лопарями зачинщиками никогда не бывают лопари, а обыкновенно им приходится быть жертвами. Замечательно, что близость лопарских погостов к русским поселениям отражается на лопарях не в положительном, а в отрицательном смысле: наученные горьким опытом, лопари становятся более скрытными, недоверчивыми, хитрыми. Таковы, например, лопари Кильдинского погоста, близ Колы.

Тяжелый бесконечный труд не часто сопровождается у лопаря песней; немного у лопарей и сказок для зимнего досуга. Лопарь в своей песне может рассказать лишь о том, что происходит с ним в жизни: ловит рыбу – споет в песне о том, что попалась ему жирная семга, и ему хорошо, что она попалась; охотится – споет об удачной[75] охоте; выходит замуж девушка – в песне споет, что она выходит; поймали дикого ирваса (оленя самца) – споют про то, как поймали. Бесконечно может повторять лопарь такую свою песню: ей нет конца. Но есть у него и другие песни, которые сложены давно, передаваемые из рода в род. В этих песнях отражается суровая и прекрасная родина лопарей – Лапландия, ее озера, звери, птицы. Вот одна из таких песен – песня о лебеде, разлюбившем свою лебедку 12:

“Гуси-лебеди: гонг, гонг, гонг. Лебедка затужила о лебеде; у ней сердце ноет о нем; летает всюду по земле и нигде не может тоску забыть. Гуси-лебеди: лонг, лонг, лонг. Лебедка летала, летала и пришла к ручью. Осип – сердцева тоска сидит в ручье; у него красная рубашка на себе. Лебедка говорит: “Осип, ты где сидишь? Осип – сердцева тоска, говорит, выйди; долго ли я буду искать?” Осип сидит в глубине на дне и не шевелится; у него волосы серебряные. Она подумала, что его убили, стала приплакивать: “у тебя волосы были серебряны, у тебя гребень был золотой, на твое платье любо было смотреть, а теперь на кого я буду смотреть? Осип – сердцева тоска, отчего ты не выходишь?” Осип сидит там, не шевелится, будто камень. Она приплакивала и пошла народ звать, не могут ли его вытянуть. Осип зашевелился и закричал: “гонг, гонг, гонге!” Она пришла, созвала народ. Человек пришел к ручью, а Осип – сердцева тоска сидит в ручье; у него волосы серебряны, а гребнем золотым чешет. Опять лебедка стала приплакивать: “Осипе – сердцева тоска, выйди оттуда!” Мужик стал его доставать, не мог достать. Потом карбас достал и стал доставать. Он не мог достать и подстрелил его, лебедка опять заплакала: “Что ты, злодей, сделал: моего Осипа – сердцеву тоску убил”. Она пошла тоже в ручей посмотреть, убит он или нет. Она обняла его и говорит: “Ты мой, Осип Христоданный, сердцева тоска, тебя мужик убил”. Только она это слово промолвила и сказала: “гонг, гонг, гонг”, мужик ее тоже убил и достал и через плечо положил”.

Но такие песни редки. Обычная, будничная лопарская песня заунывна и тосклива до однообразия, однообразна до скуки.[76]

“Однажды, – рассказывает один путешественник по Лапландии 13, – мне привелось слушать длинную песню. Пение тянулось четверть часа. По окончании ее я полюбопытствовал узнать содержание. Лопарь серьезно повторил мне несколько раз, что в песне говорится о том, как ирвас видит стадо в 300 важенок и никого к нему не подпускает. Вместо подробностей такой темы являлись неизбежная “го, го, го” и “ла, ла, ла”.

Эти бесконечные, однообразные песни, почти без содержания, унылые и медленно тягучие, рождены бесконечной тяготой и тоской лопарского житья. Каков народ – такова песня; какова народная доля – такова народная песня. Доля лопаря – однообразный, бессменный тяжкий труд, вопиющая бедность, вечное однообразие тоски и безвыходности. Он весь – в его бедной и унылой песни без начала и конца.

Но в этом существовании без просвета, в труде без отдыха, лопарь не сделался угрюмым, недоверчивым, скрытным, – он остался народом-дитятей, доверчивым, просто[77]душным, беззлобным, тем самым народом, который, четыре века тому назад, так внимательно и доверчиво слушал Христовы слова о любви и всепрощении, и который за свою многовековую жизнь так много терпел и прощал.

4 Турьянцы – западные (норвежские) лопари.[58]

5 См. его курс лекций “Русская историческая география”. Часть I. Изд. Импер. Моск. Археолог. Института. М., 1910 г.[59]

6 У финнов он называется Юмала, у черемисов – Юмо, у эстов – Юммал.[60]

7 Теперь лопари устраивают кладбища (разумеется, христианские) обыкновенно около воды, при озере, при реке, и почти всегда на самом краю берега.[62]

8 В исследовании Н.Н. Харузина “Русские лопари” приведено несколько документов, рисующих в очень мрачных красках отношения монастыря, после смерти преп. Трифона, к лопарям.[65]

9 А.А. Мухин “О Мурмане и Лапландии”. Архангельск, 1910 г., стр.11.[67]

10 Мухин. “О Мурмане и Лапландии”, стр. 22-24.[72]

11 Напомним, лопарь уплатил однажды за раз 129 р., в другие разы 100 р., 50 р.[73]

12 Записана Н. Харузиным: “Русские лопари”. М. 1890 г. Осипом величается в песне лебедь.[76]

13 А. Ященко. “Несколько слов о русской Лапландии”. “Этнографич. Обзор”. 1892 г., №1[77]

V.

“По-лопарям”.

- Хибинские горы. – Смена растительных поясов. – Лапландский лес. – Карликовые березы и ивы. – Комариная сила. – Снежная тропа. – Ледяное озеро. – Полуночное солнце в горах. – Полуночник. – Вежа. – По оленьим мхам. – Лопарская география. – Жертвы этнографии. – В XII веке. – Оленья дружба. – Жонки. – Лопский смех. – Чаепитие – Фельдшер. – Ловля жемчуга. – По падунам и переборам. – Озера. – Ловля рыбы. – В гостях у лопарей. – Река Кола. – Ямщицкая доля.

С нами идут в горы два лопаря: Иван и Осип, братья. Оба охотники, оба, – все говорят про них, – знают горы не хуже дикого ирваса, оленя. Они двое – Иван постарше, служил в солдатах, Осип – помоложе, попроще, – да нас трое: я, геолог с ружьем и ботаник с рамками для сушки растений, предназначенных для гербария.

План наш такой: из Белогубской, от Имандры, забраться в самую глушь Хибинских гор, совершить восхождение на Лави-Чорр, настоящую, высшую вершину Хибин, и выйти опять к Имандре гораздо севернее Белогубской. Туда, в назначенное место, должен приехать через несколько дней наш карбас с вещами и, не возвращаясь в Белогубскую, мы двинемся вперед.

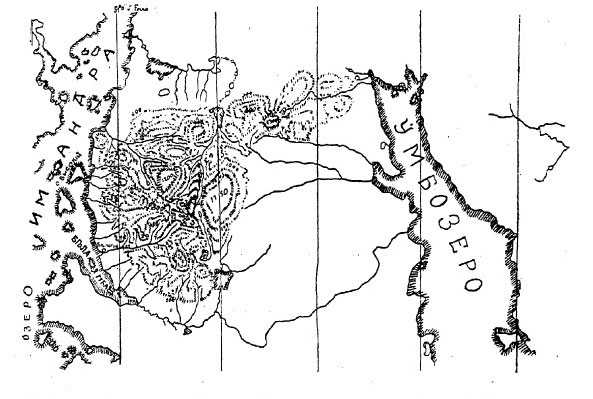

Хибинские горы, иначе Умптэк, у подошвы которых расположена Белогубская, занимают, по приблизительному расчету геолога Кудрявцева, специалиста по Лапландии, площадь в 2400 кв. верст и расположены между двумя огромными озерами – Имандрой на западе и Умбозером на востоке. Высочайшая их вершина – Лави-Чорр больше 1300 метров высоты. Хибины по своему образованию принадлежат подобно Уралу, к горам древнейшим: ныне они в периоде разрушения. “Хибины, – пишет Кудрявцев, – отличаются от других гор как по виду, так и по составу своему. Очертания заостренных ребер голых вершин ясно показывают, что эти горы некогда были гораздо выше, и что дея[78]тельному разрушению их способствуют сиениты, из которых сложены их толщи. Выступая на склонах стенами, имеющими сходство с какими-то руинами, порода эта дробится на мелкие кусочки, превращаясь в дресву, наподобие финляндского рапа-киви (гнилой камень). В горах этих попадается также лучистый камень и много больших кристаллов роговой обманки”.

Характер разрушения горных пород заметен повсюду: хребет точно источен гигантскими червями: всюду трещины, осыпи, зазубрины, нависшие тонкие стены, пробоины, отверстия, скважины. Хибины мрачны, тоскливы и, пожалуй, страшны. В некоторых ущельях нельзя не только стрелять, но даже крикнуть: от сотрясения воздуха хрупкие горные породы легко приходят в движение, и происходят обвалы, смертельные для путника.

Но не таковы Хибины у подошвы. Там – это светлая лесная страна с веселыми мхами, седыми камнями, чистыми, как омут, озерами, со столетними соснами, елями и пихтами.

Первоначально дорога идет неуклонно вверх. Но какая это дорога! Это даже не тропа: это просто лопарское, совершенно непонятное нам, чутье ведет нас между высоких сосен, огромных валунов, через горные реки, около озер,[79] по болотам, по снегу. Вероятно, только олени да лопари знают, что это тропа. Нам же кажется, что мы просто бредем по лесу, не зная, куда, без пути и без дороги.

Странное, нерушимое безмолвие и солнечный свет осеняют нас в лесу. Нога тонет в розовых, серых, желтых мхах, как в подушках. Птица не крикнет. Лес не шумит. Но бьется, ревет, зовет, плачет горная река, и седой падун, безудержный и злой, блистает на солнце влажной сединой льющихся, путающихся волос. Лес шевельнулся и опять стих. Тепло и тихо.

И начинается проклятая песня – комариная музыка.

Путешественник Елисеев утверждал на основании собственного опыта, что ни “комары низовьев Волги, Кубанских плавней и Дунайских болот”, ни “москиты Нильской дельты”, ни “скнипы Иорданской долины и всевозможная мошкара трех частей света” не могут сравниться с “комариной силой” Лапландии. Это – чистейшая правда, – правда, не понятная не бывшим в Лапландии. Комары летают, вернее, висят в воздухе тучами; как тонкая кружевная ткань, стоит в воздухе постоянно какая-то комариная живая пыль, которая порошить глаза, лицо, губы, уши, залезает в нос, в рот, проникает за ресницы. Делаешься невольным комароедом. Чай[80] превращается в комариную уху; хлеб ешь с комарами; сморкаешься – и высмаркиваешь комаров; протираешь глаза платком – на платке комары. Единственное спасение от них – сетка, которой закрывается все лицо, которая плотно стягивается у горла и на темени, под шляпой. На руках – лайковые перчатки, так как через все другие комары жалят. Невероятный костюм: густая вуаль на лице, соломенная шляпа, сапоги, рваная шерстяная куртка и новые лайковые перчатки на руках.

Лес редеет, показалась опушка.

Прошло четыре часа со времени выхода из Белогубской, и вместо огромного жуткого леса перед нами низкий кустарник, но это вечный кустарник, которому никогда не стать деревом, этим березовым кустикам – березой. Лес кончился. Кончатся скоро и эти кусты.

Со всех сторон надвинулись горы; они обступили угрюмыми светло и темно-серыми стенами, как будто пошатнувшимися, обваливающимися, грозящими раздавить стенами грозного ветхого замка. А там, на вершинах, в щелях, в трещинах белеют снега, ослепительно блистая на солнце. Они кажутся тончайшими белыми простынями, накинутыми на серые выступы и верха гор. Прошло еще полчаса, и кусты, такие кусты, как[81] у нас в средней России, кончились, кругом стелется сплошной зеленый ковер, но не из травы и цветов: из карликовой березы (betula nana), карликовой ивы (salix polaris), из мхов, из немногих ползунков. Озеро с ледяной водой, но еще без снега, неподвижно, сонно, кругло.

Развели костер. Сидим и пьем чай, сидя на березах – на нескольких сразу: на одной березе стоит жестяная кружка с чаем, на другой – на бумажке лежит ломоть хлеба, на третьей – валяется ремень. Каждая из этих берез-карлиц не выше 5–6 вершков, и никогда они не будут выше, хоть проживут еще двадцать, тридцать, пятьдесят лет, век. И на протяжении полутора аршина можно уместить их несколько.

Светлое и яркое небо, но солнца уже не видно, – его скрыли горы.

Опять путь через шумящие падуны. Перескакиваем за проворными и ловкими лопарями с камня на камень. Мы в глубокой и широкой долине. Иссиня-серые горы справа и[82] слева; извилины снегов, как белые морщины, покрывают верха; мшистые крупные, средние, мелкие валуны, обломки горных пород, розоватые сиениты, то похожие на неподвижно сидящих неведомых птиц с круглыми зобами, то напоминающие каких-то застывших ползущих чудовищных насекомых, рассеяны, раскиданы повсюду: у подошв горных кряжей, на дне долины, в русле реки. Нога, ступая на мох, уже не тонет, как в лесу, в сухом или чуть влажном высоком ковре: она попадает в сочащуюся сырость, и вода выступает из мхов, как из сжатой губки. Гремит, гремит горная ледяная река.

А солнце – где оно теперь, солнце? Светло и холодно. Самая дальняя черта вершин вдруг вспыхивает – и долго, долго горит ярким, блекнущим пламенем. Она все горит, она будет гореть, пока мы свершим перевал в тысячу метров. Лопари нагибаются, прислушиваются, смотрят – и бегут куда-то. Они увидели диких оленей. Но те, мелькнули и скрылись: они приходили пить на озеро. А на мхах, там и тут, валяются белые обточенные водой рога, сброшенные дикими оленями во время линяния.

Еще выше поднимается долина, и еще томительней ее ти[83]шина, ее мертвенная пустота, ее холод, и этот ровный свет еще более подчеркивает омертвение, безлюдье, тишину. Под ногами вьется кроткий розово-лиловый вереск, последит милый цветок; он обвивает робко и приветливо огромные холодные камни, он низенький, слабый, но на нем цвет северного неба – розовый цвет, а все кругом – серое, иссиня-черное, белое, страшное, одинокое, холодное. И радуешься цветку и его последней ласке – розовой ласке.

В десять часов вечера начинается перевал.

Горы сошлись в тесный круг, долина кончилась, и снег гор переходит в неподвижную воду ледяного озера, к которому приходили пить дикие олени.

Снег и разрушающиеся горы: серое и белое, белое и серое, – и над всем безмолвное светлое небо. Какая холодная скорбь на всем и во всем! Снеговой высокий путь спускается к озеру с черных вершин. Суживаясь постепенно, упругий, чистый и волнистый, как застывшая белая рябь на озере, снеговой путь приводит к узкой щели в горных породах, а из нее – очерчиваются перед нами огромные, крутые, зияющие белизной снегов, обрывы хребта.

Лицо и грудь радуются зимнему холоду после жары у Имандры. Кажется, вот сейчас пойдет снег, белый милый пушок. Хрустит снег под ногами. Убраны проклятые противокомариные сетки с лица.

И вдруг снова тысячи комаров облепляют нас. Как маленькие злые духи на невидимых крыльях, они язвят лицо, руки, шею. Забытая египетская казнь! Откуда они здесь, на снегу, в холоде? Задыхаясь от крутизны подъема, мы на ходу, как попало, натягиваем на лицо сетки, наши накомарники, застегиваем лайковые перчатки и бежим, бежим. Комары отстают на другой стороне перевала.

Но тут новая беда. Нужно спускаться в новую долину, но спускаться несравненно трудней, чем подниматься. Крутой спуск труден сам по себе, но он труднее вдесятеро оттого, что нельзя верить ни одному камню, на который ставишь ногу; огромный камень, казавшийся прочным, рассыпается при легком толчке или движении ноги на мелкие части и летит вниз, в долину. Рассыпавшийся или просто столкнутый ногой камень увлекает за собой следующий, ниже лежащие камни, и каменная гладкая дорожка, на которой нельзя устоять, открывается перед путником. К тому ж, камень,[84] летящий сверху, легко может подшибить товарища, спускающегося ниже, потому что никогда не знаешь дорогу его падения. Наконец, после тяжелого и утомительного по своей медлительности спуска, мы в долине.

Кто-то смотрит на часы и кричит в восторге:

– Смотрите, смотрите, полночное солнце!

Солнца не видно. Его скрывают горы. Но полночные лучи сияют на самой высокой из вершин, и есть в них что-то особое, непередаваемо-жуткое и прекрасное. Все, кроме шумящей внизу реки, молчит безнадежно, упорно, вечно. Нет красок, нет цветов: серые горы и мутно бел снег. Нет движения: ни шелестящей травы, ни клонящихся от ветра дерев, ни звериного бега, ни птичьего лета. Господи! да что же живет здесь? И вот, в глухой час, – глухой и там, где есть жизнь, не только в глухих горах глухой страны, – в час тьмы и тишины, нет тьмы, но торжествующей, бесконечно прекрасный свет, и со светом жизнь! Пусть все молчит и замолчим мы, но солнце светит, еще светить!

Золотое убранство светящейся вершины сияет не долго: тучи ли нашли, или мы опять углубились в долину, но мы его уж не видим, но оно светило нам немногими лучами,[85] полночное солнце, в дикой и страшной Пахьоле, земле окаменелых колдунов!

Долина вся наполнена камнями: им нет конца, но опять замечаем мы вереск и за ним – мох, серовато-зеленый стелящийся плаун, и карликовые березки, ивы, карликовый можжевельник и кустарники, и опять мы в лесу, низком и скудном.

Внезапный порыв ветра остановил нас – резкий, неожиданный, враждебный. Лопари озабоченно смотрят на небо. Полночные лучи были последние лучи, которые мы видели в горах. Северный ветер заполонил небо тучами – и беспросветно, упорно пошел дождь.

Ветер – ревун. Он один говорит в горах, все остальное молчит. Он наносит туман, затыкающий все щели, проходы, тропы в горах. Он несет холод с океана. Летом – зима, если ревун загудит с океана. Эта почти мгновенная перемена погоды, во время пути, в дороге, разрушающая все ваши планы, делающая невозможным то, что было возможным всего полчаса тому назад, заставляющая вас идти совсем не туда, куда вы хотели, – самое неприятное, что есть на приокеанском севере.

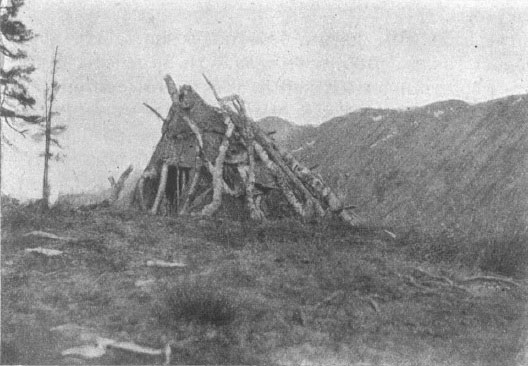

– Э! плохое дело, – говорят лопари. – Полуночник 14. Идти к веже надо. Была вежа. Был лопин – рыбачил. Ставил вежу. Была вежа. Ночевать в веже надо. Пути нет. Утра ждать.

Долго идем к веже. Но вежа была. Теперь же ее почти нет. Несколько срубленных толстых березовых шестов поставленных кругом, вместе, образуя низкий шалаш. Шесты шалаша прикрыты берестой, сосновой корой, дерном и мелкими сучьями, а поверх для прочности еще несколько крупных сучьев. Вот и все. Внутри вежи кучка камней, приходящихся как раз под отверстием в центре прикрытия вежи. Выходящий в отверстие дым не пропускает дождь внутрь вежи. Едкий дым наполняет всю вежу; спать приходится у самого огня. Но вежа еле жива, вся протекает. Мы развели костер и занялись починкой вежи – первобытным строительством жилища: вырывали дерн, собирали бересту, кору и сучья, все клали на крупные сучья, прикрывая крупными же сучьями. Так приготовили мы себе ночлег. Лопари[86] развели на всю ночь костер подле вежи и спали около костра. В веже нельзя было из-за тесноты развести огня, и, едва втиснувшись в нее втроем, мы коченели от холода всю ночь под протекавшим прикрытием вежи.

Утро было еще пасмурней. Лил дождь. Горы исчезли: тугой, беспрорывный туман затянул их. Осенним поздним холодом веяло с гор. Только ветер один жив: он воет, безнадежно стонет в ущельях, хлестает землю согнутыми березами, шевелит туманом в ущельях и свистит в сотни свистков и гудков.

Лопари молчаливо пили чай.

– Как быть?

– А как будешь? – отвечают они вопросом. – Ждать надо.

– А долго ветер будет с севера?

– Не должен быть долго.

Но дождь льет, льет. Промокнет хлеб, промокнет сахар. Ждать невозможно. Лучше мокнуть на ходу. Опять совет с лопарями.

– А можно идти через горы дальше?

– Как пойдешь? Туман. Камни леденеют. Ступишь – скатишься. Смерть! Взойти на перевал нельзя.[87]

– Ну, назад идем, как шли.

– Через перевал не пройти. Нет хода. Туман. Убьешься.

Долго длится совет. Долго льется дождь, бесконечно. Туман не слабеет. Везде туман. Мы заколдованы: все исчезло; горы, деревья, снег, река – заколдованы. Туман.

И с болью в сердце мы решаем пожертвовать восхождением на желанную для геолога вершину Лави-Чорр и через лес, оленьи мхи выйти в долину Кунозера и реки Куны и у владения ее в Имандру ждать карбас с нашими ямщиками, который должен туда прийти через трое суток.

Ночи нет. Мы идем безостановочно. Давно потеряли надобность знать, утро, вечер ли, ночь ли теперь. Одинаково светло серым приневоленным тоскливым светом. Одинаково льет дождь. Сначала мы бережемся речек и болот; но все равно: лучше не беречься и идти, не разбирая, только прямей, без обходов. Разувшись, переходим быстрые и неглубокие горные речки, но течение так быстро, вода так стремительна и холодна, острые камни, покрывающие дно, так режут босые ноги, что мы перестаем разуваться и напрямик идем в воду. Спим час или два тревожным сном на привалах. Привыкли к дождю, привыкли к тому, что надо идти, идти.

Какой бы ни шел дождь, как бы ни была сыра земля, как бы ни отсырели сучья и валежник, лопари неизменно зажигают костер. Они срубают хороший, средней величины ствол и кладут его на землю над ним ставят, как ружья в козлах, крупные сучья и еловые ветви, преимущественно срубленные из-под низу елки; поверх всего кладут наиболее сухой валежник. Первым загорается с нескольких концов валежник; огонь передается по всему стволу, и к тому времени, когда запылают последние сучья и ветки, приставленные, как козлы, к лежащему стволу, ствол уже высохнет и сам запылает, а его уж не погасит никакой дождь, если время от времени наваливать на него все новые и новые сучья и валежник. Около такого костра, разводимого обычно под деревом, земля быстро просыхает, делается почти теплой и, пока не погаснет костер, можно, если не бояться жару, поспать около него часа два-три, – тем более, что дым отгоняет комаров и вместе[88] с ветвями дерева, под которым разведен костер, защищает от дождя.

Мы идем глухими местами – по земле оленей. Здесь их земля, их пастбища.

Нет ничего причудливей, фантастичней, многоцветней лапландских мхов, и в их числе знаменитого, любимого оленями – ягеля. Они пышны и великолепны, как драгоценные ковры и диваны восточного владыки: от белого, белесовато-голубого до темно-пурпурного и коричневого, они бывают всех цветов, всех оттенков. Говорят, север беден красками; но где еще встретишь такое ослепительное богатство красок под ногами? Сочетания цветов причудливы, необычны, – и вместе с тем в них есть странное соответствие с окружающим: с небом и лесом, есть какая-то тихая и спокойная гармония красок и тонов. Мхи застилают холмы, подошвы гор, висят на обрывах, прикрывают пуховыми ковриками холодные валуны и сорвавшиеся с гор камни; мхи свисают, как висячие ковры и балдахины, над безумно-быстрыми падунами; они у стволов сосен, как цветные подножия, на тряских кочках болот, всюду охраняют они северную тишину.[89]

И тонкие, еле приметные тропы проложены по ним: это оленьи тропы.

И по этим звериным – не одни оленьи, есть и лисьи – тропам ведут нас лопари. Их география, какое-то особое географическое чутье поразительно: даже в безлесых местах, где нет никаких видимых знаков, по которым определяются стороны света (как, например, по деревьям северная сторона дерева всегда беднее сучьями и листвой или хвоей), они безошибочно определяют направление. Я не раз проверял их показания по компасу, и всегда они оказывались правы.

Мы живем на ходу, без времени. У нас, где ночь и день различаются тьмой и светом, трудно представить себе, что можно день не отличить от ночи. Вся наша жизнь складывается на этом разделении света и тьмы, дня и ночи.

Летом в Лапландии можно день начать в 12 часов ночи: светло, солнечно, ночью считать два часа дня, вечером – девять утра: как что ни называй – все равно будет свет, свет и свет. Пространство одолевает человека на север, но время зависит от человека: выкраивай из него, когда хочешь, день, ночь, утро, вечер. В этом отношении путешественник нигде так не волен, как летом на севере.

На вторые сутки, почти не спав за все время, мы вышли в долину реки Куны, поросшую густым, дремотным кустарником, а к вечеру были на берегу Имандры, приготовясь ждать карбас в избе, оставленной на лето лопарями. Мы были мокры совершенно; по дороге я не без удовольствия рвал на клочья свою непромокаемую накидку, промокшую раньше всего.

Мы ели мокрый хлеб из промокшего непромокаемого мешка.

Лопари, по привычке, поглядывали на Имандру. Она еще не успокоилась после бури и стелилась серыми всклокоченными буграми, бесконечная и холодная.

– Карбас! – вскричали лопари.

По Имандре плыл большой карбас, направляясь к нашей избе.

Через час мы возвращались на нем в Белогубскую. Ямщики везли в Белогубскую господина в пенсне, совершавшего легкую поездку по Лапландии. Оказалось, он зани[90]мается немного этнографией и не прочь “изучать” лопарей, но так как он их почти и не видал, то изучение начинает с наших Ивана и Осипа.

Русские поморы называют лопарей лопаришками; у станционного деда на Белогубской была собака с кличкой Лопин; но лопари не обидчивы, они миролюбивы и отходчивы, как дети.

А вот на этнографию нашего нового спутника и они обиделись.

– А что, часто вам приходится есть сырое мясо? Это вкусно? – спрашивал господин в пенсне, сидя в карбасе, с записной книжкой в руках.

Лопари все православные, соблюдают посты, и есть сырое мясо считают за грех.

– Да лучше с голоду околевать, чем сырятину есть! – негодует наш Иван.

Но этнограф не смущен.

– А кровь вы пьете? Вкусно, а? Должно быть, вкусно! Это даже полезно.

Но лопари с презрением от него отворачиваются и рассказывают нам со смешком, как этакий вот проезжий (взгляд в сторону этнографа) заставлял их за рубль нарядиться в народный лопарский костюм, имея о нем, очевидно, самые фантастические представления.[91]

– Надень, говорит, свои кожаные штаны! А где я их возьму, ежели лопины их и не носят!

Другой же не этнограф, а антрополог разрыл грубо и беззастенчиво лопарское кладбище – и увез с собой множество черепов для какого-то заграничного музея.

– Если б знали, что губернатор ему того не позволял, пристрелили б его! – негодуют мирные, кроткие лопины, у которых разрыли и расхитили могилы их отцов и дедов.

Не хотят лопари быть жертвами и послушными куклами ни для этнографов, ни для антропологов! Что поделаешь!

В Белогубской, в дыму камелька, на сухих нарах, мы спим полсуток не мертвым даже, а окаменелым сном.

На другой день, опять вчетвером, археолог, геолог, ботаник и медик, уехали мы из Белогубской. Повезли нас в карбасе русский дед с неразлучным своим другом собакой Лопином, который хоть претерпевает всегда при переездах по бурной Имандре морскую болезнь, все-таки восторженно лезет за хозяином в карбас, – да две лопарки-бабы, жонки, по-здешнему. Едет еще с нами старуха лопарка к своему сыну, на остров, где у него олени.

Прослышав про лапландский жемчуг, медик объявляет:

– Эх, поехать бы жемчуг ловить!

– Едем, – говорит наш проводник, Иван-лопарь. – Едем.

– Да у меня денег нет. Платить тебе не буду.

– Так еду. Чур, добычу пополам.

– Да ведь это за сто верст, у тебя дело, что ж ты заедешь так далеко?

– Еду.

И он садится в карбас. Мы едем.

Ну, не дитя ли этот милый народ?

Ехать за сто верст ловить жемчуг со студентом, никогда ничего в жизни не ловившим, бросать дело на неизвестный срок только из бескорыстного дружества, для хорошей компании – кто способен на это, кроме ребенка?

А Ивану под сорок.

Мы едем по Имандре. Она тихая, покорная, присмиревшая после недавней бури. Грозные сумрачные цепи Хибин тянутся по берегам. Как белая пена перед бурей на си[92]зых волнах, белеют снега на вершинах. Но волна сонная, тихая, ленивая. Обессилила Имандра.

– Эх, ветра бы!

Грести тяжело. Грузный карбас медленно двигается; кажется, не двигается вовсе. Жонки, одна молодая, бойкая, другая постарше и еще побойчей, обе в красных шемшурах, устают на веслах.

Парус на карбасе такой же, как был у новгородцев в XII веке: это толсто, длинное серое полотнище на шесте, прикрепленное к единственной мачте. Нет ни боковых, ни вспомогательных парусов: ветер должен дуть прямо в парусину, и никак нельзя воспользоваться боковым или противным ветром. Старуху лопарку, которая плохо говорит по-русски, надо завезти к ее сыну, Василию, на Олений остров.

На острове олени “пасутся вольны, не хранимы”. Лопарь – оленевод по влечению, по любви. Нет ничего трогательнее обращения лопаря с оленем: он не только никогда не ударит оленя, не обругает его, – он даже не повысит голоса, не поворчит на него, только посетует, повздыхает около[93] олешка: “Ну, ты, важенка...” И только беззащитность лопарей от спаивания их колянами, от посягательств, переселенных в Лапландию зырян-ижемцев на лучшие пастбища – причиной, что оленеводство уходить от лопаря.

От двух-трех рюмок лопарь хмелеет и тогда, как опоенное водкой дитя, готов пропить даже своего любимца и друга – оленя.

Но на Оленьем острове любо-дорого глядеть на оленей: их не пропьют здесь.

Хозяин зовет нас в вежу. Но эта вежа не та, что в горах: она просторна, чиста; нижний сруб у нее из хороших бревен; в вежу ведет деревянная наклонная дверца на петлях; стены вежи из тонких досок, жердей и прекрасной толстой бересты и коры. Внутри вежи земляной пол густо устлан свежими еловыми ветвями. Блестит в углу лопарское сокровище – самовар. Маленькая девочка играет с зябкой, худенькой кошкой. Чисто и тепло.

Посидев у хозяев, мы идем к оленям. Из-за сосновых стволов, из-за пушистых и широких еловых лап тянутся высокие, широковетвистые рога, смотрят умные, почти человечьи по грусти и нежности глаза. Это олени, бежавшие[94] в загон, увидали нас и боятся идти. Загон – это сарай из тонких стенок, устроенных из шестов, бересты и еловых ветвей и с такой же крышей. В нем спасаются олени в жаркое время от комаров, доводящих оленей до такого исступления, что они, с налитыми кровью глазами, бросаются в озеро, в реку, куда попало, лишь бы спастись от комаров.

Оленята толпятся подле маток. Лопари радуются на оленью радость, и мне приходит в голову, что олень – какой-то детский зверь, словно предназначенный для этого народа-дитяти, незлобивого и радостного.

Лопари смешливы, но это не смех болезненный, неестественный, это – смех дитяти. Не могу представить себе лопаря без улыбки на его лиц, без смеха, срывающегося с его губ. Упустит жонка-ямщик весло в воду, дело плохое: лови весло по неспокойному озеру; русский бы выругался, рассердился, закричал – лопарь смеется сам же над собой.

Для лопарей надо переделать русскую пословицу: не чужую, а свою беду руками разведу. И, как ребенок же, лопарь пуглив: именно не труслив, а пуглив: легко испугается пустяка – немного громкого вскрика, простой шутки, невпопад[95] брошенного слова, а вот плыть на плохом, дырявом карбасе по бурной Имандре, пойти с плохим ружьишком на медведя – этого он не боится.

На северном конце Имандры лежит станция Разноволоцкая. Простились мы с нашими жонками-ямщиками, с дедом и с его верным Лопиным, переночевали – и опять в путь.

Озеро за озером проплываем мы на карбасе. На волоках между озерами, по темным тайболам 15 идем пешком. Припасы наши все вышли, осталось немного черного хлеба. Медик решает заняться рыболовством.

Лопари и он пускают за обеими бортами карбаса “дорожку” – то есть длиннейшую леску с металлическим крючком, с маленькой металлической вертящейся рыбкой в виде приманки; дорожка волочится за карбасом. На металлическую рыбку (“блесну”) лопарь Иван вытаскивает крупную семгу. Пошла рыбная ловля.[96]

– Будет! Куда столько! – кричим мы с геологом. Но удержу нет.

Едем по Колозеру. Оно стальное, неприветливое, шумливое. Маленькая круглая Имандра. Лопари устают грести.

– Заедем в гости. Тут лопин один близко. Брат мне, – говорит молодой лопарь-ямщик.

Заезжаем к лопину. У него хорошая вежа: сруб высокий; в веже окно; камелек в углу, наподобие печи. Этой веже не далеко и до русской избы. Долго-долго пьем чай. Если лопаря не остановить, не сказать “будет”, чаепитие может продолжаться без конца: это ничего, что чай уже превратился в чайнике в чуть-чуть желтенькую водичку. Лопари выпотрошили и изрезали на большие куски форель, натыкали их на палку и жарят, посолив, без масла, без всего, на сильном огне. Мы с жадностью едим рыбу. Только теперь чувствуем, как давно мы не ели досыта, как привыкли к полуголодной жизни. Хорошо бы еще поспать да раздеться, но это уже чистая утопия!

Олень встречает нас у входа в вежу. У него пушистые рога, они все в мелком пушку, как бархатные. Это – летние рога. Пушок исчезнет к зиме.[97]

В Пулозере, полузаброшенном лопарском погосте при крошечной телеграфной станции, такой заброшенной, что нельзя достать даже хлеба, так как у чиновника вышла вся мука, а за новой надо ехать в Колу, – в Пулозере встречает нас солнце. Над болотом, по которому мы идем, вязнем, черпаем сапогами липкую грязь, – играет лучами нежно и как будто виновато неяркое низкое солнце. И при нем скудость болота не кажется скудостью: и тут плавкое вечернее золото и белый праздник северной ночи до золотого утра.

Выехали из Пулозера дальше, но встретили Александровского фельдшера, который едет лечить в Пулозеро, полечить – и назад за сто пятьдесят верст; фельдшер просит нас вернуться, обождать его и ехать вместе, иначе он останется в Пулозере без ямщиков. Выезжаем вновь к вечеру. Фельдшеровы больные в Пулозере одни умерли, другие выздоровели сами. Фельдшер, добродушный, толстый человек с деревянным ящиком с медикаментами, живет постоянно в Александровске на Мурмане, за полтораста верст. Вызвали его по телеграфу в Пулозеро еще в апреле. Был здесь тиф. Но телеграф в Пулозере есть (он соединяет Мурман с Архангельском, до Лапландии ему нет никакого дела), а дорог никаких, кроме лодочного пути по озерам да пешего по болотам. Весь апрель и половину мая путь этот не существует: по болотам идти невозможно, озера не освободились еще ото льда; все затоплено водой. Другую половину мая фельдшер был около Норвегии, тоже вызванный к больным по телеграфу. И вот только теперь, в июне, приехал он, званый в апреле, в Пулозеро, но лечить ему некого: умершие умерли, здоровые здоровы.

А наш медик ловил с Иваном жемчуг около Пулозера.

Жемчуг в Лапландии встречается в реках с теплой, сравнительно, водой, не вытекающих из снегов: таково наблюдение русских и лопарей, ловивших жемчуг. Он встречается всех цветов: от снежно-белого до иссиня-черного, розовый, зеленоватый, голубой. Искатель жемчуга вооружается особым инструментом – четырехконечными небольшими вилами на палке. Он едет в карбасе, пока позволит каменистое дно и течение, и смотрит в кристально-чистую воду. Заприметив раковину, он хватает ее четы[98]рехконечными вилами и кладет в карбас. Если течение реки слишком быстро, река порожиста, ехать на карбасе нельзя, – искатель в высоких кожаных сапогах идет по дну реки, придерживаясь рукою за выступы камней, и вылавливает раковины. Когда раковин в карбасе наберется несколько сотен, он раскрывает их одна за другою и вынимает жемчуге – впрочем, из весьма немногих. Остальные раковины пропадают зря – вместе с недоразвившимся жемчугом и с самой жемчужницей. Такой лов ведет к оскудению рек Лапландии жемчужными раковинами. В древности Лапландия и Беломорье изобиловали жемчугом; он во множестве встречается доныне на окладах икон в северных церквах, в зажиточных крестьянских семьях, и на женских уборах у богатых поморок и лопарок. Теперь же нет уже специально-жемчужного промысла: это, так сказать, баловство, занятие между прочим, подспорье. На жемчуг нужно счастье: нужно место знать. Лопари ут[99]верждают, что окраска жемчуга зависит от окраски воды данной реки; может быть, нужно сказать: от окраски того материала, которым питается жемчужница. Медик нашел одну хорошенькую жемчужину – и торжествует промокший, зуб на зуб не попадая. Иван-лопарь подарил ему другую, попрощался с нами – и теперь поедет назад за сто верст, но он весел, улыбается, машет шапкой, тридцатипятилетний ребенок.

Мы теперь едем тихими голубыми озерами. Они узкие, длинные, как медлительные реки. Зеленые горы смотрят в них.

Что делает солнце! Оно расплавило какие-то неведомые розовые, голубые, оранжевые металлы и все двадцать четыре часа, только ненадолго скрываясь само за гору, льет, льет в озера, на островки, на вараки, на болота, – льет, куда попало, розовые чудесные металлы. В праздник мы едем, в солнечный праздник! Оттого солнце такое щедрое.

Дикие утки взлетают, никем не пуганые, из-под карбаса и лениво ждут в стороне, когда утихнет поднятый карбасом всплеск и гул, и золото, голубое, розовое небо опять засияет в тихой воде.

Высокая гряда валунов и зубчатого гранита пересекает проток между двумя озерами. Вода падает белыми нитями, белыми быстрыми бусами в пучину. Рвется на части бесценное жемчужное ожерелье, и жемчужины сыплются в пучину.

Выходим из карбаса задолго до падуна и идем пешком глухими тайболами, древними, могучими, но светлыми в светлой ночи, – и опять в карбас.

На реке перебор из камней тянется на три версты. Ловко лавирует карбас между камнями подводными и высовывающимися из воды, как тупые лбы неведомых водяных зверей; карбас, попав в стремнину, мчится без гребли, быстро, шумливо, вздрагивая, подскакивая, – но лопарь крепко держит руль, и, твердо очерчивая крутую линию по белой пенящейся реке, карбас вновь входит в тихую воду – до новых камней, до нового бешеного бега между камнями.

На последней ямской станции перед Колой, где из тихого, нежно-сияющего Мурдозера вытекает шумливая, покрытая падунами, река Кола, наш медик увлекает осмотрительного ботаника, – и они тайком, вдвоем, отправляются ловить семгу. Ночь сияет ярко и великолепно ровным солнечным светом.[100]

Берут, как и добрые, карбас, выезжают к каменному перебору, волоча за собой длинную дорожку-лёсу с металлическим вертуном в виде рыбки, но карбас крутится, вздрагивает, чертит по воде ломанную линию, водой его ударяет о валуне – и река несет, несет их к падуну. К счастью, берег близко, и не каменист. Ботаник направляет карбас на песок, они врезаются в него с налету и, промокнув, волоча за собой карбас, бредут в избу, к камельку.

Ночь тиха. Ревет падун.

Больные лопари обступают фельдшера. Все больны, все измучены, надорваны голодом, холодом, непосильным трудом. Смотрят на фельдшера детскими глазами, почти без слов жалуются на болезни: болят глаза от дыма в вежах, все простужены на рыбных промыслах на озерах, – но чем помочь? В этом вся их жизнь. И безнадежно дает им всем фельдшер йод и хину. Бережно берут все и провожают нас с безысходной тоской в глазах.

Мы прощаемся с нашими лопарями. На прощанье кормим их из последней коробки овощными консервами. Они никогда[101] не ели овощей: ведь в Лапландии хлеб – это рыба, и кроме этого хлеба – рыбы, соленой, иногда прошлогодней, полугнилой (ибо хорошую рыбу лопарь продает), они ничего не едят.

До Колы осталось восемнадцать верст ходьбы и пятнадцать рекой Колой на карбасе. Вместо лопарей у нас теперь в ямщиках двое русских да один здоровенный корел.

Река Кола, – далеко за полярным кругом, – вся поросла по берегам кустарниками и лиственными деревьями: это последние листья перед океаном, последние тихие березы, трепещущие осины – и, может быть, от того, что они – последние, они так дороги и милы, как никогда. Последний кусочек нашей лиственной, березовой, зеленой России перед безлесьем океанских берегов.

Корел Михайла невозмутим: гребет за двоих и ничего не прочтешь на его лице; вся его жизнь в этом, и другого ничего он не знает. Железные руки, железная грудь, железное здоровье. Но два другие ямщика – русские, и с нами, русскими, пришедшими из дальней России, рады поговорить. Жалуются на колянскую жизнь. Один, Алеша, гребет без устали и вслух мечтает.

– Эх, уеду я к себе в Вятку!

Никто не отвечает: не верят.

– Там у нас хорошо. Тепло. Леса какие! Села большие. Церкви везде.

– А на дорогу где возьмешь?

– Было на дорогу, сорок рублей было, да подпил малость: все спустил. Как не утоп: просыпаюсь – у самого, почитай, моря лежу. И как попал, не помню. Как волной не смыло – удивляться надо.

– Пьяного не смоет, а и смоет, так назад прибьет, – равнодушно замечает корел.

– И отчего это, – недоумевает Алеша, – пьяный не тонет? С карбаса падал, цел оставался, выплывал, а пьян парато 16 был.

– Море пьяного жалеет, – замечает Афанасий.

Но себя они не жалеют: ездят в море, далеко, в погоду на таких суденышках, на каких мы через Москву-реку не переехали бы. Отваливая на плохом шняке из Норвегии или с Мурмана в Архангельск, все, от капитана до по[102]следнего матроса, пьют “отвальную”, напиваются до лежки, и тонут зачастую при самом начале пути, свалившись с борта или с мачты. Подплывая к Архангельску, пьют “привальную”.

Кончается наш путь “по-лопарям”. И жаль расставаться с суровой прекрасной “Лопской землей”, с бестемными ночами, с холодноводными озерами, с простой, чужой для нас и чуждой жизнью, но которая стала на время своей, близкой и милой, да, милой и прекрасной!

14 Северный ветер.[86]

15 Тайбола – лес.[96]

16 Очень[102]

OCR Дзенисов Георгий, 2014 г.

HTML Воинов Игорь, 2014 г.